授業と学校図書館

授業で役立つ活用事例を「先生のひとこと」として紹介します。

先生のひとこと

学校図書館を活用した授業

2024-01-11 11:16 | by 村上 |

1 三条高校の概要

三条高校は、各学年普通科6クラスで、ほとんどの生徒が大学進学を目指す高校である。三条市・燕市は古くから金属加工技術の集積地として知られる「ものづくりのまち」である一方、農業も盛んで、近くに豊かな自然環境がある。令和3年度より文部科学省WWLコンソーシアム構築事業の拠点校に指定され「希望に満ちた未来を創るリーダー育成システムの構築~地場産業の町・日本の穀倉地帯からSDGsを目指す~」という構想のもと、地域課題を理解するとともに、海外の学校との連携を通じて、視野を広げ、課題解決することを目指している。県内の大学教員、三条市・燕市をはじめとする自治体、観光協会、近隣企業、NPO法人などから、指導・助言を受けながら生徒たちは探究活動を行っている。

2 なぜ学校図書館を活用した授業が必要なのか

これまでも、私は学校図書館を活用して授業を行ってきたが、コロナ禍後ますます図書館を活用する力が必要になっていると感じる。なぜなら、タブレットが生徒全員にいきわたり、手軽にインターネットを使って調べたり、まとめたりすることができるようになると、基本的な知識や、情報の正当性・妥当性を本で確認する必要が出てきたからだ。またわざわざ学校図書館で本を読む時間や機会を作らないと、タブレットやスマホ利用に終始し、全く本を読まずに高校生活を終える生徒が増えてしまうからだ。一部の本好きの生徒だけでなく、すべての生徒に学校図書館の活用を体験させたいと考えている。

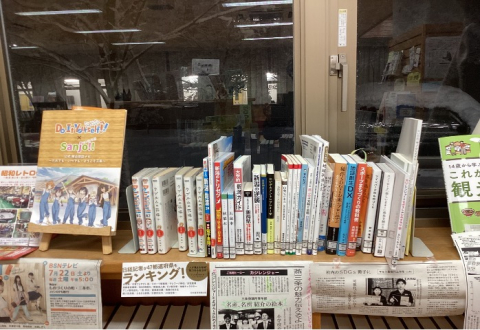

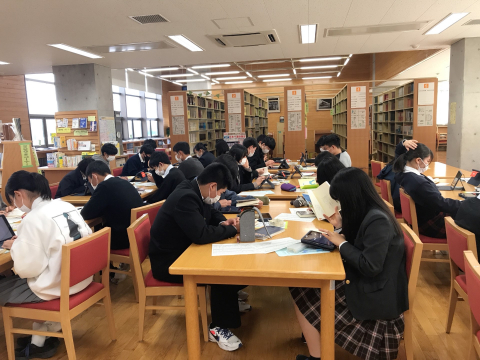

これまでも、私は学校図書館を活用して授業を行ってきたが、コロナ禍後ますます図書館を活用する力が必要になっていると感じる。なぜなら、タブレットが生徒全員にいきわたり、手軽にインターネットを使って調べたり、まとめたりすることができるようになると、基本的な知識や、情報の正当性・妥当性を本で確認する必要が出てきたからだ。またわざわざ学校図書館で本を読む時間や機会を作らないと、タブレットやスマホ利用に終始し、全く本を読まずに高校生活を終える生徒が増えてしまうからだ。一部の本好きの生徒だけでなく、すべての生徒に学校図書館の活用を体験させたいと考えている。図書館を効果的に活用するには、資料を準備しておくだけではだめで、実際に何度も本を手に取らせて生徒を鍛える必要がある。そのため、国語科のシラバスを作るときから、年間計画を考慮し、学校司書に相談して授業内容を考えた。(写真上 学校図書館での授業風景)

3 探究活動と国語の授業の関係

三条高校では学校設定科目「グローカル探究」において、探究学習を行っている。1年生はSDGsに関わるテーマ、2年生は地域の問題を解決するテーマを自分達で設定し、グループで探究活動を行い、発表する。3年生は個人でそれまでの探究活動をまとめてレポ―トを作成する。(編集部注 グローカルとは、グローバル=「地球規模・世界規模」とローカル=「地元・地域」を意味する2つの英単語を組み合わせた造語)

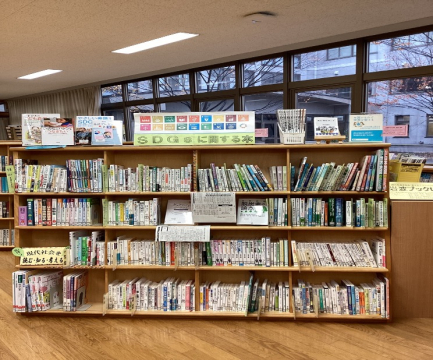

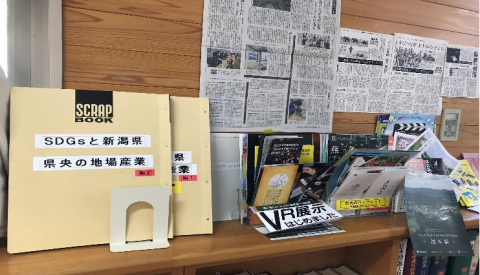

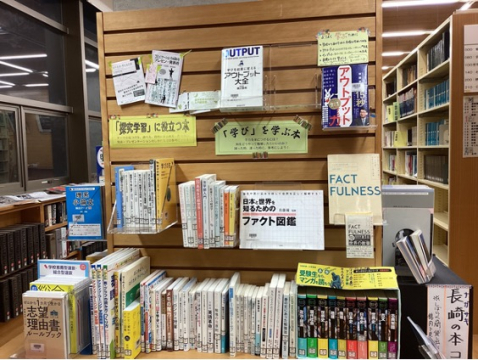

「グローカル探究」の授業の中で、生徒が最も図書館を有効に活用できるのは、テーマを考える時と、テーマの基礎知識や先行研究を調べる時だろう。学校司書は以前から新潟県におけるSDGs事例や県央地域の地場産業に関する新聞記事のスクラップを作成しており、県央地域隔週のパンフレットやリーフレットを収集し展示していた。SDGsに関係した書籍も別置されており、生徒がテーマを考えるのにふさわしい環境が用意されていた。また館内に探究学習の参考になる本のコーナーを設置し、生徒がレポートを書いたり、プレゼンテーションしたりする際に参考にできるようになっていた。図書館は、探究学習のインプットとアウトプットもサポートする場所になっている。

しかし、放っておけば生徒たちは、図書館に行かずにインターネット検索に終始してしまうだろう。後述するが、そうならないために「グローカル探究」が本格的に始まる前に、図書館で資料の探し方や、新書の読み方、引用の仕方や参考文献の記載の仕方の練習を国語の授業で行うことにした。

テーマを絞れない生徒は、図書館内の入門的な資料やインターネットの記事を読みながら、自分たちの興味がどこにあるかを探りテーマを決める。テーマが決まっても、調査を進めると既に誰かによってその研究が進められている場合や、テーマが大きすぎて自分達で探究できそうにないことがある。その場合は、再び図書館に戻る。この繰り返しの中で、探究テーマが決まり、リサーチクエスチョンが明確になっていく。

図書館で、探究のスキルを身に付ける一方で、ひたすら本を読む授業も行った。資料を探せても、専門書を読みこなせない場合が少なくない。生徒それぞれが自分の選んだ本をじっくり読む体験や、必要な情報を探し出す練習、情報を記録する練習を国語の授業で行ったのだ。飯田一史によると(『「若者の読書離れ」というウソ』平凡社2023第4章)押し付け的な読書は逆効果で、その人が好きなものを好きに読める環境や機会の提供が重要だという。国語の授業では、生徒が自由に本を選んで読める時間を確保することを目指した。

以上のことから、1年生の必修科目「現代の国語」2年生の「論理国語」の授業の中で下記のような実践を図書館で行った。できるだけ、シラバスの中に入れて他の教材と関連させながら、計画的に行っている。学校司書やほかの授業担当者と事前に相談し、授業はティームティーチングで行っている。評価はワークシートの提出状況や生徒間での発表の様子を観察して行った。点検読書後に簡単なアンケートを実施した。

(写真 左上「SDGsに関する本」の図書のコーナー 下「新潟県SDGs事例・県央地域の地場産業に関する新聞記事スクラップ・パンフレット )

(写真 地域関係の資料)

(写真 探究学習に参考になる本・学び方の本)

4 図書館利用の授業の実際

(1) 図書館利用オリエンテーション

1年生で2コマ(「言語文化」と「グローカル探究」)、2年生で1コマ(「論理国語」)図書館オリエンテーションを行った。利用者教育は1回では定着しない。図書館の資料の探し方や、NDC、書誌的事項の書き方を繰り返し学び、探究の授業で使えるようにしている。2回目のオリエンテーションでは、SDGsにかかわる設問を用意し、図書館の資料を使って調べさせた。

(2)点検読書

点検読書とは、その本を読むかどうかを決めるための読み方で、『本を読む本』(2003 M.J.アドラー , C.V.ドーレン著 外山滋比古・ 槙未知子 訳 講談社)に書かれている下読みの読書法である。イベント的に行うのも楽しいが、継続的に行うことで、生徒の選書能力、読書力が向上すると考えている。

ア 小説の点検読書

高校1年生の小説読解の授業の後に、小説の本にはどういう特徴があるか観察させる目的で行った。「言語文化」の授業で芥川龍之介の「羅生門」を読んだ後に行った。やり方は以下の通りである。

(ア)学校司書に50冊の小説本の選書を依頼した。司書は「〇〇の秋」という隠しテーマのもと「スポーツ」「行楽」「芸術」「食欲」をテーマとした小説を選んで窓際の書架の上に並べた。

(イ)生徒は、並べられた本の中から好きな本を一冊選ぶ。気に入った本がない場合 や、他者と読みたい本が重なってしまった場合は、館内の他の小説を選んでもよいことにしたが、全員学校司書が用意した50冊の中から選んだ。

(ウ)点検はGoogleフォームにしたがって入力させた。

aタイトル(奥付)

b著者名(奥付)

c請求番号(ラベル)

d発行年(奥付)

e出版社(奥付)

f索引や参考文献がついているかどうか点検する。

g「まえがき」「あとがき」を読んでどんなことが書かれた本なのか要旨をまとめる。

h自分はこの本を今読みたいか、時間があったら読みたいか、読みたくないかを判断する。理由も書く。

(エ)点検後、グループ内で点検した内容を発表しあった。

(オ)司書の選書した50冊のリストを生徒に提示し、読書を促した。

(写真 小説本を平置きに テーマ「〜の秋」) 点検読書(ブックリスト).xls

イ 新書の点検読書 点検読書のワークシート.pdf

新書はレーベルによって難易度に差があるが、探究の入門書として、社会問題の疑問を解消する本として高校生の読書に適している。テーマが多様で幅広いので、探究学習の入り口に読むのにふさわしいと考えている。高校1年生では、5月の「グローカル探究」の本格開始前に、SDGsに関する入門的な内容が書かれている新書を自分で選んで読むことになっていた。それで、事前に新書の点検読書を行い、手に取った新書が今、読むべき本かそうでないかを点検する方法を学ばせた。

第1回 グローカル探究個人研究のテーマ決めの前の点検読書(高校1年1学期)

点検読書のワークシート1.pdf

(ア)学校司書がSDGsに関わる新書を50冊選ぶ。図書館の4人掛け机に、異なったテーマの新書を5冊ずつ置く。

(イ)机ごとに4人の生徒が5冊の中から関心のある新書を選び、点検を行う。関心のある本がなかったり、ほかの生徒と読みたい本が重なったりした場合は、ほかの机の新書を選んでもよいことにした。

(ウ)点検は紙のワークシートで行い、点検後グループで発表しあった。

aタイトル(奥付)

b著者名(奥付)

c請求番号(ラベル)

d発行年(奥付)

e出版社(奥付)

f索引や参考文献がついているかどうか点検する。

g「まえがき」「あとがき」の中から、この本の内容について端的に説明されていている部分を書き抜く。

h この本を今読みたいか、時間があったら読みたいか、読みたくないかを判断し、その理由を書く。

第2回 進路を考えるための点検読書(高校2年2学期)

2年生は3学期に大学等の志望理由書を書くことになっており、その前に、自分の興味のある学問分野に関係ある新書を読む課題を出した。その新書を選ぶ前に、点検読書を行った。

第1回目の新書点検の時とは3点、やり方を変えた。生徒各自が書棚で選書する点と、「まえがき」「あとがき」から抜き書きさせるのではなく、「まえがき」を読んで要旨をまとめさせる点と2冊以上の新書を点検する点である。

(ア)学校司書が、改めて新書とはどういう本かを説明し、図書館内にどのように配置されているかを紹介する。

(イ)各自で自分の進路と関係する本のNDCを予想して書架を周り、自由に選書する。

(ウ)点検は紙のワークシートで行い、授業後提出させた。

aタイトル(奥付)

b著者名(奥付)

c請求番号(ラベル)

d発行年(奥付)

e出版社(奥付)

f索引や参考文献がついているかどうか点検する。

g「まえがき」「あとがき」を読んでどんなことが書かれた本なのか要旨をまとめる。

h自分はこの本を今読みたいか、時間があったら読みたいか、読みたくないかを判断する。理由も書く。

(エ)生徒の感想(点検読書のアンケートから)

|

普段新書を探す機会はあまりないので進路に関する新書に目を通すことができてよかったです。 |

|

まえがきやあとがきを読んで、興味あることが分かってよかった。 |

|

普段新書を読むことはあまりないけど、点検読書を通じて色々な新書に出会うことができるので有意義に 感じました。 |

(3)読書レポート (高校1年春休み 高校2年夏休み)

1年生春休み宿題に新書の、2年生夏休みの宿題に小説の読書レポートを課した。実際に自分で選んだ新書をまるごと読んで、以下の手順でレポートを書かせた。

①その本を選んだきっかけ ②本の概要 ③その本を読んで考え方や見方が変わったこと

④読書のまとめと展望

休み明けには、グループごとにミニビブリオバトルを行った。レポートを読まないで紹介するように促した。グループごとに選ばれたチャンプ本の情報をクラス内で共有した。

(4)小説を読んでPOPを作成する(高校2年1学期)

「2020年より前に発行された小説」という条件のもとで生徒が図書館内で選書し、実際に読んでみてキャッチフレーズを考えてPOPを作成する授業を行った。読書レポートの本と同じ本を選ぶ生徒もいた。2020年より前の発行としたのは、生徒に奥付を確認させたかったからだ。出来上がった作品はロイロノート(学習支援クラウド)に提出し、クラスで共有し、「読みたいと思った本のPOP」を投票させ、上位3位を決めた。押木の担当するクラスで1位に選ばれたのは『ムゲンのi』(知念実希人双葉社2019年)『真夜中乙女戦争』(F著KADOKAWA 2018年)『人間椅子』(江戸川乱歩著 KADOKAWA 2008年/初版は1925年)であった。

(5) 観光案内作成 (高校2年2学期)

桐原書店「論理国語」の教科書にあった単元。図書館の資料やwebサイトから情報を集めて観光案内のスライドを作成する授業を行った。修学旅行の事前学習を兼ねて、長崎県の観光地を2箇所選んで案内文を作成させた。学校司書が長崎に関連する資料を別置していたので、生徒は短時間で図書資料を探すことができた。資料から情報を整理して、観光案内を2枚のスライドにまとめ、ロイロノート(学習支援クラウド)に提出させた。その後グループ内で発表させ、優秀作品はクラス全体を前に発表させた。

スライド化するには、インターネットの情報の方が利用しやすかったようだが、図書資料を活用した生徒の方がオリジナリティのある観光案内を作成する傾向が見られた。

5 おわりに

高校1年、2年と学校図書館を授業で活用してきたが、生徒みんなが図書館での調査が得意になったり、読書好きになったりしたわけではない。しかし学年全員で読書や調査の課題に取り組む中で図書館利用に慣れ、食わず嫌いを克服できた。グローカル探究だけでなく、他の教科のレポート作成のときにも学校図書館を気軽に利用する生徒が増えた。

今後3年生になったら、生徒が主体的に個別の調査に図書館を活用することを期待している。3年生になるとグローカル探究の活動もグループ活動から個人活動になる。大学入試も多様化し、学校推薦型選抜や総合型選抜を目指す生徒は、早めに課題の準備をしなければならない。困ったとき、知りたいことがあったときには、図書館もインターネットも駆使できるようになっていてほしい。

今後は、学校司書と、ほかの国語科教員と一緒に図書館活用授業のプログラムを考えていきたい。教員の図書館活用研修を実施するのが理想だがなかなか実現できずにいる。また生徒が学校図書館の蔵書を自分のタブレットで簡単に検索できるようなシステムを導入することも検討していきたい。

今回、押木先生の授業を強力にバックアップしてくださっている、三条高校の学校司書、小坂幸江さんにも原稿を執筆いただいたのですが、ネットコモンズの文字数の制約から全文を載せることができませんでした。そこで、PDFファイルの形にしましたので、併せてお読みください。