授業と学校図書館

授業で役立つ活用事例を「先生のひとこと」として紹介します。

先生のひとこと

フラリとやって来た学校図書館で広がる学び

2025-04-12 06:51 | by 村上 |

〜司書とのおしゃべりの中にも授業のヒントが〜

この3月で東京学芸大学附属世田谷中学校を退職された社会科教諭の秋山寿彦先生は、生徒による新聞投書、毎年開催される新聞切り抜きコンクールに参加し、素晴らしい結果を残されてきた。

秋山先生は、附属世田谷中学校に17年間勤務され、1998年にエジプトカイロの日本人学校で3年、その後は附属大泉中学校(現附属国際中等教育学校)で10年勤務し、再び附属世田谷中学校に戻られた経歴を持つ。投書を始めたきっかけを伺うと、国際中等教育学校に変わったときに、これからの生徒には外部からの評価も必要と言われ、その一つとして投書を考えたという。自分の考えを他者に伝わるような文章にして投書し、それが採用されれば外部からの評価を得たことにつながる。そうは言っても、実際に生徒の投書が新聞に載り始めるまでには3年の試行錯誤期間があったそうだ。

国際中等教育学校での最後に教えた年は、なんと年間200を超える投書が掲載されるほどになっていた秋山先生は、本校でも生徒による新聞への投稿を始める。投書が新聞に載れば、成績として加算されるが、基本は生徒の自主性に任せ、添削も一切しないスタイル。社会科としては伝えたい思いが一番大切と考えているし、修正の必要があれば新聞社が投書した本人とやり取りをしてくれる。社会科に直接関係ないテーマで投書することも大歓迎。切り抜きコンクールのテーマも自由に設定してもらっている。その自由度を保証してあげることは重要だと感じているそうだ。

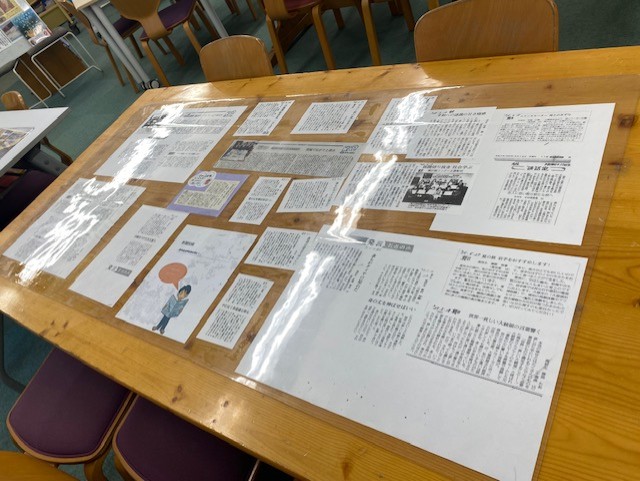

採用された投書は図書館の机に透明なデスクマットを敷いて、その下に並べているが、3学期には置き場所がなくなるほどである。毎週のように投書が載るので、それを持って来たついでに短いおしゃべりをすることがよくあった。そこで、秋山先生にとっての、学校図書館がどんな存在だったかを伺ってみた。

村上(以下村):学校図書館との関わりで、特に思い出されることは何でしょう?

秋山(以下秋):コロナ前に、村上さんから福音館書店で、『一郎くんの写真 日章旗の持ち主をさがして』(たくさんのふしぎ 2017)の出版記念イベントとして著者の木原育子さん(現・東京新聞特別報道部記者)の講演会があることを教えてもらったことですね。

村:あの時は、福音館書店の方から直接声をかけられたので、図書館に偶然見えた先生に、こんなイベントがあるのですが…とお伝えしたら、それはぜひ行きたいと、参加されましたよね。

秋:木原さんのお話がとても良かったので、ぜひ社会科の授業の中でお話をしてもらいたいと講演後にお願いしたら、快諾いただき日程も決めて段取りを進めていたところで、コロナになり流れてしまい…。

村:学年費で1学年分の『一郎くんの写真』を購入して、全員が読んでいたのにとても残念でしたね。2023年にやっと実現した時は、もう福音館書店にも在庫が1学年分はなくて、古本で入手したのと、卒業生からの寄贈で、なんとか1クラス分を集めたのですよね。講演の日の午前に授業で読み、午後に著者からお話を聞くことになりましたが、それも良かった気がしました。

秋:そうそう、彼らには午前中の授業で何も言わず、本を読んでもらい、今日の午後にこの本を書いた木原さんという方が皆さんにお話をしてくれますと伝えたら、びっくりしていましたね。

村:だからあんなに熱心に聞いて、いい質問がたくさん出たのですね。

秋:木原さんをお呼びした甲斐がありました。講演を聞いた生徒の感想は、木原さんにお送りしたのですが、中学生がとても熱心に話を聞いてくれたことは、木原さんにとっても印象深かったようです。プロの新聞記者が、戦後返還された日章旗の持ち主をどうやって探し当てていくのかという話は、彼らが自分の身近な歴史を掘り起こす時に役立つはずだと思い、翌年の2年生の夏休みの課題としました。

村:夏休み明けに、自分が調べたことをグループ内で発表するのを図書館で行ったのですが、その時木原さんにもしご都合がつけばぜひと案内されたら、4時間全部参加してくださったのも印象的でした。(写真右は、生徒の発表に耳を傾ける木原さん)

村:夏休み明けに、自分が調べたことをグループ内で発表するのを図書館で行ったのですが、その時木原さんにもしご都合がつけばぜひと案内されたら、4時間全部参加してくださったのも印象的でした。(写真右は、生徒の発表に耳を傾ける木原さん)

秋:お忙しい身なのに、有り難かった。いくつかのグループに入って聞いてくださったので、最後に講評もしてくださって。

村:この学年は東日本大震災のあった年、もしくはその前年に生まれた生徒なので、両親に当時のことを聞いた生徒も結構いましたね。また、祖父母に太平洋戦争のことを聞いた生徒もいて、身近な人たちから思いがけないことを聞く体験をしていました。本や映像で知るのとは、インパクトが違うのではと発表を聞いていて思いました。木原さんの講評の中では、調べてみてモヤモヤが残ったとしたら、そのモヤモヤを大事にし、さらに考えていくことが大切だという話が、心に残っています。

秋:この時書いた作文を、板橋区が主催している「櫻井徳太郎作文コンクール」に全員が応募したのですが、見事大賞をもらえたことが、また嬉しかった。木原さんに来ていただけたことが大きかったと思いますね。

村:素晴らしいですね。快挙といえば、東京新聞主催の新聞切り抜きコンクールも2年連続中学生の部で最優秀賞ですし、入賞作品も毎年何人も入っていますよね。

秋:年々、紙の新聞を購読している家庭が減り続けているなかで、続けていくことは厳しい状況になってきていますが、改めて紙の新聞の魅力に気づく生徒もいます。投書もそうですが、彼らが興味を持ったものを否定しないというのは大事だと思っています。社会科の学びとは直接関係ない話題であっても、社会的な繋がりは必ずあるわけですから。そこから自分の関心を広げていく生徒をたくさん見てきたというのもありますね。

村:この3月、秋山先生が本校に戻ってきて最初に受け持った69回生の武田理熙さんにきていただき、この図書館で各クラスの最後の社会科の授業でお話をしてもらいましたよね。

秋:忙しいのを承知で頼んだら、快く来てくれました。彼は、北海道大学で鉱物学を学んでいますが、大学時代から世界に飛び出して活躍している話をぜひ聞いてもらいたかった。

村:秋山先生は、よく生徒たちに「君たちは世界標準なんだ」と言っていましたよね。

秋:国際中等の生徒は、帰国生が多いこともあり、彼らの視野には世界が入っている。一方、世中生の多くは世界を意識してはいないけれど、十分世界に通用する良いものを持っていると思っていますからね。

村:武田さんもそういう言葉を聞かされて授業を受けていたわけですが、卒業した今、その意味がよくわかったと言っていましたね。

秋:今の生徒は、先輩の投書がこうして新聞にたくさん載っているのを見ているけれど、69回生は見たことがないから、この先生何言ってるんだ…という顔してましたよ。それが4月には最初の生徒の投書が載り、そこから続々といろいろな生徒の投書が載るようになっていった。

村:春の鎌倉遠足で、最初に載ったクラスメートが「載った〜!」と叫んでいた話をしていましたね。あの日、生徒からの質問に対して、書くことで自分の思いを伝えることの大切さを在校生に伝えてくれていました。

秋:掲載された投書を渡すと、村上さんが知っている生徒が多かったというのも、実は印象的だった。やっぱり日頃から本を読んでいる生徒は、書く力もおのずと鍛えられていくのでしょうね。

村:確かに何らかの相関関係はある気はします。

秋:数日前、誰が言っていたか忘れましたが、場力(ばりき)という言葉を聞きました。普通は馬力ですが、そうではなくて、場の力という意味なのですが、図書館はまさに「場の力」を持っている。先日、国際中等教育学校時代にお世話になったメディアセンターの学校司書、渡邊有理子さんに会ってきたのですが、学校の中にこのような場があることがいかに大切かがわかるようになりましたよ。

村:そう言っていただけると学校司書としては、とても嬉しいです。

秋:教員にとっても、学校図書館は、そこにある本だけでなく、学校司書の渡邊さんや村上さんとのおしゃべりの中にも授業のヒントがたくさんあり、教員人生の後半は大いに助けられたと思っていますよ。

村:やっぱり何気ない会話は大事ですね。ぜひ全国の学校司書の皆さんにも、先生たちと気軽におしゃべりしてみてくださいと言いたいです。秋山先生、本当に長い間ありがとうございました。

〈追記〉

4月からはゆっくりした時間を過ごされるはずが、諸事情により東京学芸大学附属高校の非常勤講師を引き受けられた秋山先生、附属高校2年生を教えることになりました。高校生を教えるのは、国際中等時代以来のこと。早速高校でも新聞投書を始めたところ、早くも10数人の生徒の投書があちこちの新聞に掲載され始めました。どうやら本格的なリタイアは、1年先に伸びたようです。

さらには、この授業の時は在庫がなかった『一郎くんの写真』が、戦後80年ということもあり、ハードカバーとして出版されることを福音館書店からお知らせいただきました。特設サイトではエッセイを読むこともできます。また、木原育子さんと編集者・石田栄吾さんのトークイベントも7月24日(木)19時からジュンク堂書店池袋本店で開催されるそうです。

長く読み継がれるためにも、今回ハードカバーとして出版されることを嬉しく思いました。ぜひ蔵書として、小中学校の学校図書館で購入してほしい1冊です。

(文責 東京学芸大学附属世田谷中学校司書 村上恭子)