授業と学校図書館

授業で役立つ活用事例を「先生のひとこと」として紹介します。

先生のひとこと

帯単元「黙読+絵本の読み聞かせ」の1年間

2023-04-05 09:30 | by 村上 |

今回は、「授業と読書」という切り口で、鳴門教育大学の森慶子先生に、執筆をお願いしました。きっかけは、『月刊国語教育研究』に掲載された「中学校国語科における「黙読+絵本の読み聞かせ」実践の検証―脳科学的アプローチの研究成果をふまえて―」を読ませていただいたことです。

中学生に1年間、黙読と絵本の読み聞かせをした記録を、ぜひ多くの皆さんに読んでいただきたく、執筆を依頼しました。幸い、「学習指導と学校図書館」の授業で当データベースも使ってくださっていたので、快くお引受けいただきました。

1年間に渡って中学生に読み聞かせをした絵本のリストもご提供いただきました。絵本を読んだ時期に、教科書(光村)ではどのような単元を学習していたかも、記入してくださっています。ぜひご覧ください。(編集部)

中学生に1年間、黙読と絵本の読み聞かせをした記録を、ぜひ多くの皆さんに読んでいただきたく、執筆を依頼しました。幸い、「学習指導と学校図書館」の授業で当データベースも使ってくださっていたので、快くお引受けいただきました。

1年間に渡って中学生に読み聞かせをした絵本のリストもご提供いただきました。絵本を読んだ時期に、教科書(光村)ではどのような単元を学習していたかも、記入してくださっています。ぜひご覧ください。(編集部)

帯単元「黙読+絵本の読み聞かせ」の1年間

鳴門教育大学 附属中学校 国語科1年担当

絵本専門士 森慶子

2022(令和4)年4月から、新中学1年生の国語科の授業を担当しました。授業の最初に「黙読+絵本の読み聞かせ」を帯単元のようなものとして導入し、1年間実施しました。

私は、鳴門教育大学にて、司書教諭を目指す大学生たちにむけて「学習指導と学校図書館」の授業を担当しています。毎回授業では「黙読15分+絵本の読み聞かせ」を行ってきました。スマホやパソコン等の電子機器の普及に伴い、大学生の読書離れも深刻でしたから、本に触れるきっかけと読書習慣の形成のきっかけになると思い、続けておりました。また、私は、絵本専門士でもあるとともに、研究者として絵本の読み聞かせの脳科学的アプローチの研究で博士の学位を取得しています。絵本の読み聞かせを聴くと、絵本に集中することで、心が落ち着く効果があることを明らかにしています。絵本の読み聞かせを聞くことで、ストレスの緩和が期待できるのではないかと考えています。そこで、読書習慣が付くとともに、心が落ち着き、授業への移行をスムーズにする「黙読+絵本の読み聞かせ」を実際の授業に帯単元として導入したのです。

■帯単元「黙読+絵本の読み聞かせ」の実際

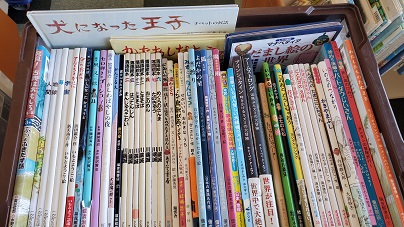

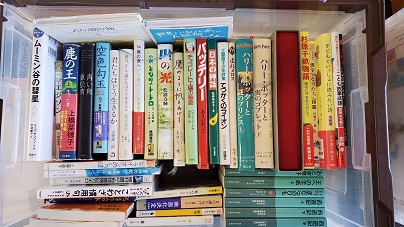

中学1年生の国語の授業のはじめ10分間黙読の時間を設けました。本校では、毎日朝の読書の時間も10分間行っています。さらに、国語の時間も自分の読みたい本を読みます。朝の読書の続き、もしくは毎回オリジナル文庫として2箱いっぱいに準備した本・絵本の中から選んで読みます。オリジナル文庫は、中学生の興味に合わせた本や、教科書に載っているおすすめの本、季節に合った本、今学習している単元に関連する本などを国語科担当教員が選び、箱に入れ、授業の度に教室に運び入れます。さながら小さな移動図書館といった感じです。箱のまわりに集まり、「おすすめの本はどれですか」ときいたり、ひとりひとりお気に入りの本をさっと持っていったり、人気の本を奪い合うようにじゃんけんして持って席に戻ったりしている様子が、とてもほほえましく感じられました。

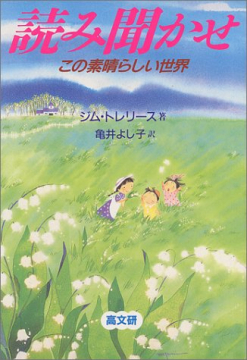

中学1年生の国語の授業のはじめ10分間黙読の時間を設けました。本校では、毎日朝の読書の時間も10分間行っています。さらに、国語の時間も自分の読みたい本を読みます。朝の読書の続き、もしくは毎回オリジナル文庫として2箱いっぱいに準備した本・絵本の中から選んで読みます。オリジナル文庫は、中学生の興味に合わせた本や、教科書に載っているおすすめの本、季節に合った本、今学習している単元に関連する本などを国語科担当教員が選び、箱に入れ、授業の度に教室に運び入れます。さながら小さな移動図書館といった感じです。箱のまわりに集まり、「おすすめの本はどれですか」ときいたり、ひとりひとりお気に入りの本をさっと持っていったり、人気の本を奪い合うようにじゃんけんして持って席に戻ったりしている様子が、とてもほほえましく感じられました。 黙読の時間で、大事にしたのは、「教師も一緒に読むこと」です。読んでいる姿を見せることが一番の効果だと感じたからです。これは、ジム・トレリース(1987)の「Ⅷ『黙読の時間』のすすめ」を参考にして実施したものです。以下に引用します。

⑴一定の時間だけ、読ませること。教師や親はそれぞれのクラスや家庭に「黙読の時間」を導入し、子供の熟達に応じて調整すること。教室の場合は、10分ないし15分が望ましい。

⑵読むための素材は子供自身に選ばせること(本、雑誌、新聞など)。時間内は他の読み物と取り換えないこと。素材はすべて事前に選んでおくこと。

⑶教師や親も、読むことで手本を示すこと。これは何より大切なことである。

⑷感想文や記録の類は一切求めない。

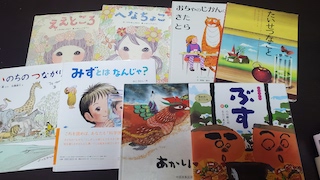

絵本の読み聞かせは、著者が、5分程度の絵本を一冊選んで読みました。季節に関したものや、単元に関連したもの、行事に関連したもの、生徒が読んでほしいといったものなどを読みました。夏休み前には、生徒の希望で、『やまたのおろち』(舟崎 克彦 著、 赤羽 末吉 絵、あかね書房、1995)を20分くらいかけて読んだのです。古事記に載っているおはなしでもあり、後期から古典も学習するので、伝統文化に触れるちょうどいい機会になると思いました。昔話絵本は、古典で扱う竹取物語に関連して、「かぐやひめ」との比較や「うらしまたろう」「ももたろう」など伝承による比較を取り入れたりもしました。また、教科書にも出てくる「時そば」に関連して落語絵本なども入れました。科学絵本や、社会に関するもの、環境に関するもの、戦争に関するもの、SDGsに関するものなど、同時に習っている他教科に関連する絵本も多数用意して、興味の幅が広がるように心がけました。さらに、友達との関係を考えられるような心温まる絵本も多めに取り入れ、友達同士の絆や思いやりが感じられる絵本も多く読みました。国語の時間は、週に4時間あるので、ほぼ毎日読むことになりました。1年間でかなりの冊数を読むことができたと思います。

絵本の読み聞かせは、著者が、5分程度の絵本を一冊選んで読みました。季節に関したものや、単元に関連したもの、行事に関連したもの、生徒が読んでほしいといったものなどを読みました。夏休み前には、生徒の希望で、『やまたのおろち』(舟崎 克彦 著、 赤羽 末吉 絵、あかね書房、1995)を20分くらいかけて読んだのです。古事記に載っているおはなしでもあり、後期から古典も学習するので、伝統文化に触れるちょうどいい機会になると思いました。昔話絵本は、古典で扱う竹取物語に関連して、「かぐやひめ」との比較や「うらしまたろう」「ももたろう」など伝承による比較を取り入れたりもしました。また、教科書にも出てくる「時そば」に関連して落語絵本なども入れました。科学絵本や、社会に関するもの、環境に関するもの、戦争に関するもの、SDGsに関するものなど、同時に習っている他教科に関連する絵本も多数用意して、興味の幅が広がるように心がけました。さらに、友達との関係を考えられるような心温まる絵本も多めに取り入れ、友達同士の絆や思いやりが感じられる絵本も多く読みました。国語の時間は、週に4時間あるので、ほぼ毎日読むことになりました。1年間でかなりの冊数を読むことができたと思います。■生徒の感想

本来は、感想を求めないものですので、日ごろ感想はかいてもらいません。しかし、今回は、実践の検証を行うため、夏休み前と、学年末だけ振り返りを書いてもらいました。

その結果、黙読に関する感想の記述では、「授業が始まってから10分間の黙読をすることで、本を読むのにも集中できて、その後の授業も集中をキープすることができていた。」といったように、集中できたといったものや、「問題文の文章を読むのが速くなりました。」「読書が好きになりました。」「読書習慣がついた。」「読解力が向上した。」といったような読書に関する能力が向上したといった感想が見られたのです。

絵本の読み聞かせに関する感想では、「心が落ち着く」「気持ちがリラックスする」「授業に入りやすい」「自分で読むより内容が頭に入ってくる」「声なので、その人物の感情がわかりやすい」といった感想が見られました。これらは、夏休み前の感想であるので、年度末の感想と合わせて、詳しい分析は、今後行っていく予定にしています。ちなみに夏休み前までの感想の分析は、参考文献に挙げた論文を参照していただきたいと思います。

■教師の感想

黙読:時間になる前には、席について静かに読む生徒も多く、号令の後は、さらに静かに読み始めます。まさに、「読み浸る」時間、「黙読」の時間といった感じです。そこに流れる空気は凛としていて、話の中に没入して読んでいる雰囲気が伝わってきます。

黙読:時間になる前には、席について静かに読む生徒も多く、号令の後は、さらに静かに読み始めます。まさに、「読み浸る」時間、「黙読」の時間といった感じです。そこに流れる空気は凛としていて、話の中に没入して読んでいる雰囲気が伝わってきます。 オリジナル本箱の本は、気に入ったら読み終わるまでもっていてもいいことにしていたので、読み終えて返しに来る時の満足そうな顔がとても素晴らしかったです。人気の高かったのは、絵本の『リンドバーグ空飛ぶネズミの大冒険』(トーベン・クールマン作、金原 瑞人訳、ブロンズ新社、2015)のネズミの冒険シリーズや、落語絵本のシリーズ、ハリーポッターのシリーズ、『君たちはどう生きるか』『西遊記』などでした。箱を教室に入れるや否や我先にいつも誰かが持って行って読んでいる状況でした。

絵本の読み聞かせ:幼児の読むものだと思われがちな絵本ですが、中学生に対して読んでも、しっかりと集中して聞いてくれます。読み終わった時、「おしまい」というと、「ふう」とはくため息と拍手で一つの物語が完結する。聞く体制になった子どもたちの真摯なまなざしがそこにあるように感じられました。

絵本の読み聞かせ:幼児の読むものだと思われがちな絵本ですが、中学生に対して読んでも、しっかりと集中して聞いてくれます。読み終わった時、「おしまい」というと、「ふう」とはくため息と拍手で一つの物語が完結する。聞く体制になった子どもたちの真摯なまなざしがそこにあるように感じられました。黙読の時間で「読む力」をつけ、絵本の読み聞かせで「聞く力」をつける、そんな実践であったと感じています。(写真右 読み聞かせをした絵本の一部)

1年間の読み聞かせ絵本リスト 絵本リスト 2022.4-2023.3.pdf

1年間の読み聞かせ絵本リスト 絵本リスト 2022.4-2023.3.pdf

この1年間通して、毎時間欠かさず「黙読+絵本の読み聞かせ」を行ってきました。上記に挙げた読書に関する効果だけでなく、精神的効果も大きかったようにも思います。

古代ギリシアの図書館のドアには、「魂を癒す場所」と書かれていたといいます。先行研究では、村中李衣先生による読書療法を取り入れた絵本の読みあい実践も行われています。今回、授業の中でも4人グループによる絵本の読みあいの授業を取り入れてきました。読みあいを終えたグループでは、友達同士の絆が増したような感じがしました。また、筆者の研究では、教師による絵本の読み聞かせが不登校予防になるとの仮説を立てておりました。今回の授業実践では、その仮説が確かなものへと一歩近づいたと思っています。

参考文献:

ジム・トレリース(1987)『読み聞かせ―この素晴らしい世界』亀井よしこ訳、高文研

ジム・トレリース(1987)『読み聞かせ―この素晴らしい世界』亀井よしこ訳、高文研 森慶子(2022)「中学校国語科における「黙読+絵本の読み聞かせ」実践の検証―脳科学的アプローチの研究成果をふまえて―」『月刊国語教育研究』、日本国語教育学会2022-10、No.606 pp.44-51.