今月の学校図書館

こんなことをやっています!

東京学芸大学附属小金井中学校

2012-05-30 15:00 | by 井谷(主担) |

連休、修学旅行、定期テストと忙しかった5月も終わり、6月になりました。

小金井中図書館で行われている授業の様子と、

読書キャンペーン準備に追われる図書委員会の活動をお知らせします。

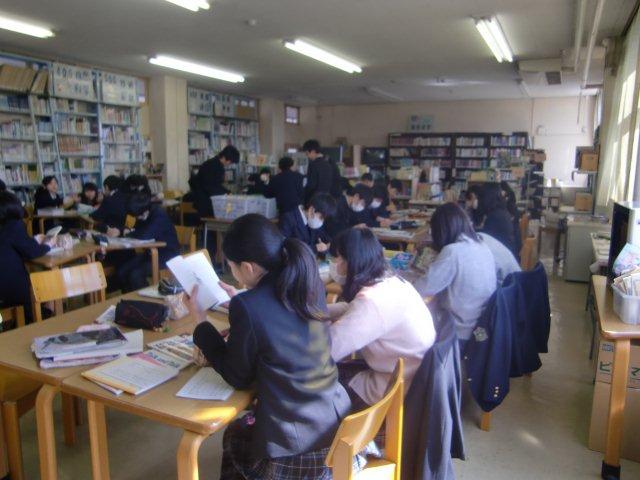

英語多読(ER)

昨年10月から始まった2年生の英語多読の授業(Extensive Reading 略してER)は、

3年生に進級しても引き続き行われています。

昨年度図書館では、英語教諭の選書により、簡単なものから難度の高いものまで200冊ほどのテキストを用意し、

それをレベル別に10種類のシールを貼って、それぞれカゴにいれました。

生徒たちはその中から自分にあった本を選び、楽しく読んで、1冊読み終わるごとにブックレポートを書きます。

4クラス続けて図書館で授業を行い、そのあとならテキストを借りて帰ることも可能にしました。

3,4ヶ月かけて、10冊あるいは1万語を目標にして、昨年度2月には一区切り。

最初から毎週着実に借りて、とっくに目標を達成した生徒もいれば、ぎりぎりに何冊も借りている生徒も見られました。

今年度は毎週ではないものの、定期的にERの授業を行い、

前期終了(9月末)までには、昨年と同じ目標を達成するように読むそうです。

友達の薦めた本を読むなど、テキスト選びもスムーズになったように感じます。

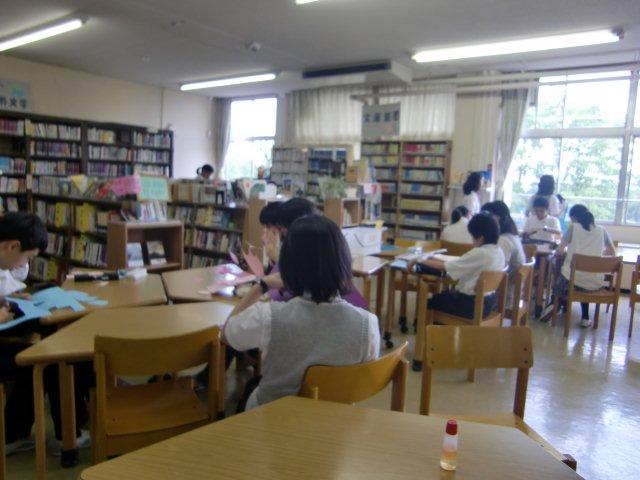

読み聞かせ

2年生には、毎週1時間「総合」学習の一環として、約20人ずつに分かれて1つのテーマを追求する「課題研究の時間」があり、普段の教科ではできないような学習を深めています。

その中のひとつ、「声と言葉の研究」では、絵本の読み聞かせやアフレコなどの活動を通して日本語の特徴について学ぶそうです。

都立多摩図書館発行の『読み聞かせABC』という冊子は、200冊ものおすすめ絵本リストが載っており、対象年齢やあらすじ、おおよその時間まで記してあるので、参考として受講している生徒全員分を取り寄せました。

また、読み聞かせのポイントと実演も司書が図書館で行いました。

まず読み聞かせにむく本の条件を紹介。持ち方、めくり方、読み方を簡単に説明します。

椅子を並び替え、みな小学生に戻ったつもりで、

『ふしぎなやどや』という中国の昔話を聞いてもらいます。

高学年向きのちょっと怖いような不思議なおはなし。

後で聞いたら、知らない話だったという生徒がほとんどでした。

~質問タイム~

体の向きや、声の出し方など、さまざまな質問が出ました。

体格のいい男子生徒から「どうやって、優しい声をだしたらいいか」との質問には、

「お父さんの読み聞かせも流行っている今、普通に男らしい声で読んでも大丈夫です。

ただし、むいている話と、そうでないものがあるかも知れませんね。」とアドバイス。

その後、小学校でお話会をすることを想定して、各班ごとに話し合いをしました。

自分が好きだった絵本の話には、つい熱が入っている様子です。

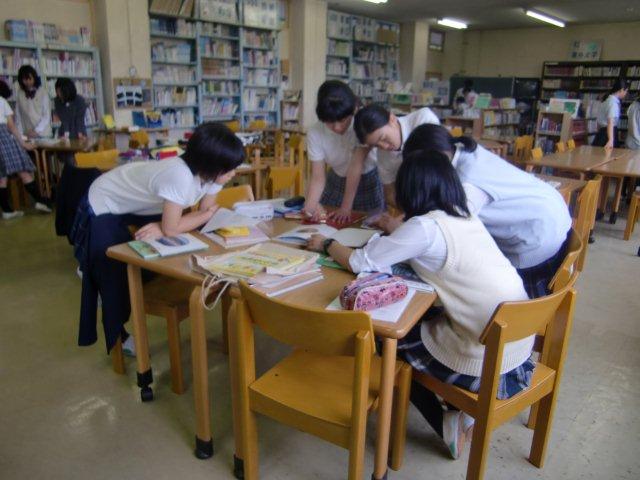

図書委員会活動

6月11日からの読書キャンペーンに向けて、大忙しの図書委員です。

今年のキャンペーン名は、

Let's Read Books ~だって、梅雨だもんっ!!~

キャンペーンカード、ポスター、図書新聞、賞品のブックカバー制作など、3年生を中心に各班ごとに活動をしています。

さあ、今年はどれだけ参加してくれるでしょうか?

(キャンペーンの詳細については、昨年度7月の[今月の学校図書館]をご覧ください。)

図書委員の撮った写真を中心に金環日食コーナーを設置。

図書委員の作品を展示。1枚の和紙から、9羽の鶴を作りました。

図書委員の作品を展示。1枚の和紙から、9羽の鶴を作りました。 (東京学芸大学附属小金井中学校 井谷由紀)