今月の学校図書館

こんなことをやっています!

東京学芸大学附属特別支援学校

2019-03-04 10:54 | by 岡田(主担) |

中学部1、2年生の総合学習「東京探検」

東京学芸大学附属特別支援学校の中学部の1、2年生は、毎年、秋の総合学習「東京探検」で調べ学習をします。この学習に学校司書が関わるのは、今年度で6年目になります。7月末に全体テーマや授業計画を教えてもらい、そのテーマに沿った図書資料を集める作業に入ります。他の附属学校の司書に学内便を利用しての送付の依頼をします。昨年度からは都立多摩図書館との連携もできて、今まで以上に、生徒のさまざまな個人テーマに即した図書資料を提供できるようになりました。これまでのテーマは「水」「水族館」「東京スカイツリーと下町」(このテーマは3年続きました)。9月初めに学校司書がブックトークをして、生徒一人ひとりの個人テーマに合わせた図書資料の紹介をし、本を使って調べたときには、「本の名前」を必ず書こうねという約束をします。生徒たちは実際に目的の場所にみんなで出かけ、体験をし、その後一人ひとりのまとめを作成し、10月下旬に3年生と共に調べ学習の発表会をします。司書も保護者と共に毎年、生徒全員の発表を聞きます。

今年度のテーマは「上野」でした。国立科学博物館や上野動物園、そして上野公園についての紹介の授業を受け、映像をみて、おおまかな自分のテーマを見つけていきます。その後、司書がテーマに沿った図書資料を一緒に探して手渡します。近隣の公共図書館にも先生と一緒に出かけ、もっと本を探します。そして9月半ば過ぎころに上野に出かけていきました。帰ってきて、実際に見聞し、経験をしてきて、発見したこと、初めて知ったことなどのまとめの学習に入ります。そして10月26日に学習発表会がありました。

今年の発表を紹介します。(生徒のプライバシー保護を中学部の先生と一緒にしました。ご了承ください)

今年度のテーマは「上野」でした。国立科学博物館や上野動物園、そして上野公園についての紹介の授業を受け、映像をみて、おおまかな自分のテーマを見つけていきます。その後、司書がテーマに沿った図書資料を一緒に探して手渡します。近隣の公共図書館にも先生と一緒に出かけ、もっと本を探します。そして9月半ば過ぎころに上野に出かけていきました。帰ってきて、実際に見聞し、経験をしてきて、発見したこと、初めて知ったことなどのまとめの学習に入ります。そして10月26日に学習発表会がありました。

今年の発表を紹介します。(生徒のプライバシー保護を中学部の先生と一緒にしました。ご了承ください)

【上野動物園グループ】

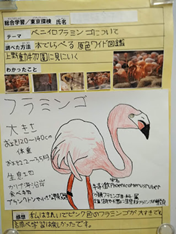

パンダの本を多数用意しましたが、なんと一人もいませんでした。「ベニイロフラミンゴについて」

この生徒は、絵がとても上手な女子生徒です。フラミンゴがとてもきれいと話していました。

この生徒は、絵がとても上手な女子生徒です。フラミンゴがとてもきれいと話していました。物語の本が好きでよく読んでいます。

(資料)

『原色ワイド図鑑(鳥)』

『原色ワイド図鑑(鳥)』 中村登流著 学研

「ぞう」

象を調べました。高さは4~5m、自分の3人分。重さは6トン、車6台分と発表しました。まどみちおさんの「ぞうさん」をちょっと歌いました。

「みずべのとり」

不忍池にいるこうのとりを調べました。食べものとか、特徴をインターネットで調べてまとめました。教室で調べているとき、多摩動物園が日本のこうのとりを増やしている話をしました。

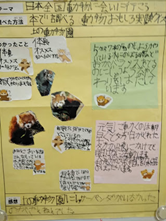

「レッサーパンダについて」

上野動物園で、レッサーパンダに合えなかったそうです。本で調べました。発表のとき、クイズを3つ出しました。

会場のみんながちゃんと答えてくれました。

(資料)

『動物おもしろ実験クイズ』

今泉忠明 学研

『日本全国動物に会いに行こう』

川口幸男 昭文社

「にほんリスについて」

上野動物園の「リスの小径」で日本リスに合えました。かわいかったそうです。

授業中に町田市にも日本リスのいるリス園があるよと話しました。

(資料)

『動物のくらし』 小原芳明 高槻成紀 玉川大学出版部

『動物のくらし』 小原芳明 高槻成紀 玉川大学出版部「かたいたね(ムクロジ)」

案内のボランティアの方とお話ができてムクロジの種をもらいました。大事に持ち帰ってきました。

栗や柿の種も調べました。

アクセサリーも作りました。

【国立科学博物館グループ】

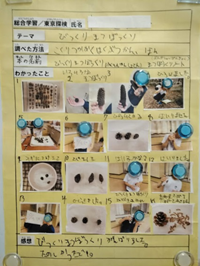

「びっくりまつぼっくり」

松ぼっくりが水にぬれると小さくなり、ビンなどに入れると、やがて乾いてまた元の大きさになっても、ビンの口から取りだせないという『まつぼっくり』の実験を、実際に自分でやってみた発表でした。

最後にキーーボードで、授業中に覚えた♪まつぼっくりがあったとさ♪ 歌を片手演奏をしました。

ユーチューブで覚えたそうです。音感がとてもいいのですね。

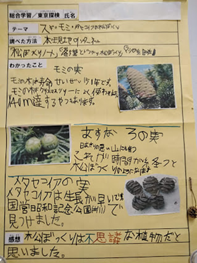

「スギ・モミ・メタセコイア・松ぼっくり」

いろいろな木の実を調べました。あすなろ、もみ、スギ、メタセコイア…自分で見つけて、生き生きと調べていました。

(司書は「松ぼっくり」のテーマを全く予想してなく、本を大急ぎで用意しました。二人の生徒が利用しました。)

(資料)

『びっくりまつぼっくり』

『びっくりまつぼっくり』 多田多恵子/作 堀川理万子/絵 福音館書店

『まつぼっくりノート』

いわさゆうこ 文化出版局

『拾って探そう 落ち葉とドングリ 松ぼっくり』

片桐啓子 山と渓谷社

『マツの絵本』

『マツの絵本』 福田健二 農山漁村文化協会

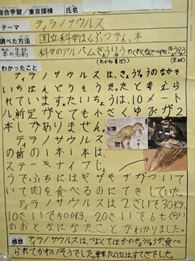

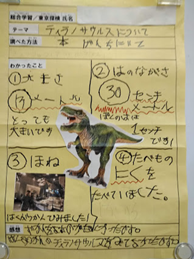

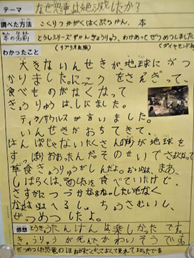

(きょうりゅう)

恐竜のテーマはきっとあるとの予想どおり、選んだ生徒が3人いました。「テラノサウルス」が2人。「なぜ恐竜は絶滅したのか」が1人。13mのひもを使って大きさを実現したり、爪の実物大の絵を描いたり。

なかなかダイナミックな発表でした。

(資料)

『きょうりゅう(科学のアルバム)』

小畠郁生 あかね書房

『恐竜―恐竜の骨格と生態(わくわく観察図鑑)』

真鍋真 小田隆 学研

『透視図鑑シリーズ(5)』キャスロン・シニア/著 リブリオ出版

『わけあって絶滅しました。』

丸山貴史 ダイヤモンド社

(犬)

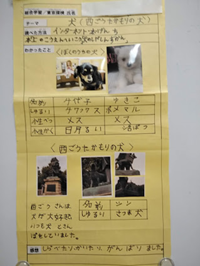

おうちで犬を飼っている二人が選んだテーマです。「犬(西ごうたかもりの犬)」

家で飼っている愛犬2匹の紹介と、上野公園の西郷さんの犬について調べました。上野公園の西郷隆盛のあの銅像の犬は、薩摩犬という種類で、名前は「ツン」というそうです。

司書は知らなかった! 新しいことを知るのは嬉しい!

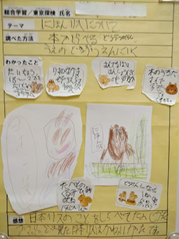

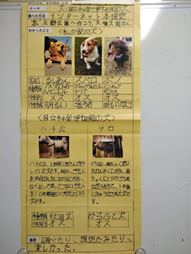

「犬(国立科学博物館の犬)」

この人も家に3匹、犬がいるそうです。かわいい愛犬と、科学博物館で出あったハチ公と南極の犬、タロとジロを調べました。

(資料)

『犬の写真図鑑DOGS』 デビット・オルダートン 日本ヴォーグ社

『犬の写真図鑑DOGS』 デビット・オルダートン 日本ヴォーグ社

『上野公園へ行こうー歴史&アート探検』

浦井正明 岩波ジュニア新書

『犬種大図鑑』

ブルース・フォーグル ペットライフ社

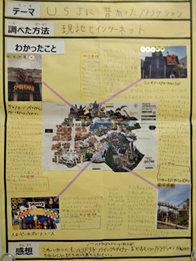

中学3年生のテーマは「関西」。

毎年中学3年生は、関西への修学旅行の調べ学習を発表します。交通機関、京都のお寺、ユニバーサルジャパン、そして関西で食べたお好み焼きやたこ焼きを自分で作った報告などなど。3年生は、中1、中2と2年間の経験の積み重ねがあるので、落ちついた発表で、とても立派です。来年度は高校生。学校を巣立つ日に向けての学習と体験を重ねていくことでしょう。(司書はこの授業には参加できていません。もう少し勤務日数が増えて、いろいろな授業の支援ができるようになれることを願っています)

「東海道新幹線 鉄道博物館」

東久留米から新大阪までの交通機関を調べました。映像の発表もよかったです。

鉄道が大好きな生徒です。

「ミニオンのなかま」

ミニオンについて調べました。「どれが好きですか?」との会場からの質問に「一つ目のミニオンが好きです。」

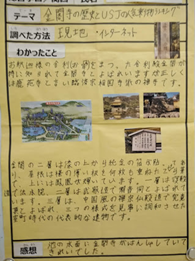

「金閣寺の歴史とUSJの人気乗り物ランキング」

池の水に金閣寺がうつって、とてもきれいだったそうです。どうやって行ったかという会場からの質問への答えは、「タクシーです。」

「グループのメンバーカラーとショップについて」

関西と関東のジャニーズの違いをしらべました。司書の知らない世界を教えてもらいました。

「USJに昔あったアトラクション」

とても細かく詳しく調べました。司書はもう見ることができないので、残念!

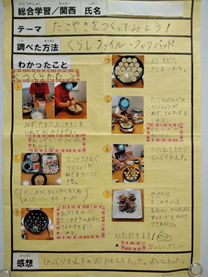

「おこのみやきのつくりかた」

入ったお店の店員さんにインタビューしました。帰ってきてから自分で作った方が美味しかった!

「たこやきをつくってみよう!」

帰ってきてから自分で作った様子を発表しました。 ひっくり返すのが面白かったそうです。

発表のときには紙を使っての実演もしました!

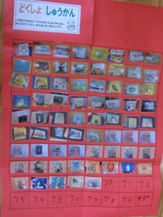

小学部の絵本の取り組みについて

小学部の海組(高学年のクラス)は3年前から、11月から1月にかけて、絵本や布絵本などを児童がお互いに紹介しあう取り組みを続けています。廊下に、その絵本などが上の写真のように貼りだされます。今年度は児童が絵本を手に持った写真が貼ってあります。

小学部の海組(高学年のクラス)は3年前から、11月から1月にかけて、絵本や布絵本などを児童がお互いに紹介しあう取り組みを続けています。廊下に、その絵本などが上の写真のように貼りだされます。今年度は児童が絵本を手に持った写真が貼ってあります。また、空組(中学年のクラス)では、絵本を使った授業がいつも行われています。児童が友だちに大好きな絵本を読み聞かせている姿にも出会いました。読んでいたのは『わりばしワーリーもういいよ』(シゲタサヤカ)。とても楽しそうに読んでいました。

星組(低学年のクラス)では、高等部の生徒たちが小学部のミニ図書館から絵本を選んで借り、星組の児童に一対一での読み聞かせを行う授業がありました。高等部の選択国語の授業とのことです。小学部の星組の先生のお話では、高等部の生徒たちの本の選びが次第に、小学部の小さい児童たちに向いた絵本へと変わっていったとのことで、高校生の気づきがあったとのことでした。司書が勤務の日のとき、高校生が小学部の1、2年生に選んで読み聞かせた絵本は『ちいさなねこ』『よかったねネットくん』『はじめてのおつかい』『そらまめくんとめだかのこ』『のんたんいたいのとんでいけ』でした。

幼稚部から高等部まで保護者と先生方がゆっくりと大切に育てて、やがて卒業して社会に巣立っても、学校と繋がって卒業生が行事のたびに訪ねてくる姿に接してきました。この学校に流れる時間は、児童生徒にとってとても温かく、大切な時間であることを実感してきた10年間でした。ありがとうございました。

今年度の司書の年間勤務日数は25日で、昨年度より11日増えました。小学部や中学部だけではなく、高等部の春の総合学習の資料支援もおこなえましたが、幼稚部への支援はできませんでした。2009年度の小学部へのおはなし会から始まったこの学校の小さな図書館がこれからも児童生徒のそばにあり続けますように。

(東京学芸大学附属特別支援学校司書 田沼恵美子)

今年度をもちまして、田沼司書が特別支援学校を退職いたします。私たち学大附属の司書が初めて特別支援学校を訪ねた日、木で作られた暖かみのある校舎に感動しました。ただ新校舎には、本はそれぞれの学級に置かれていて、全校生徒が集える図書館がありませんでした。「特別支援学校に学校図書館とそれを運営できる司書の配属を」との気持ちで関わり、その意味を真摯に受け止めて下さったのが田沼司書でした。足かけ10年にも及ぶ長い間、お疲れ様でした。

(東京学芸大学附属高等学校司書 岡田和美)