授業と学校図書館

授業で役立つ活用事例を「先生のひとこと」として紹介します。

先生のひとこと

「耳も体もぐっと前に出る」英語絵本の魅力

2021-01-15 13:30 | by 金澤(主担) |

「英語でたのしむ福音館の絵本」全5冊が福音館書店から出版されました。それを機に小学校の英語の授業を参観したいとの依頼を福音館の方から受けましたが、コロナ禍のため、来校していただくことはできませんでした。そこで、福音館の方と英語専科の先生と司書の座談会を設けることになりました。その時に司会をしてくださった長嶺さんに座談会の様子を書いていただきました。(東京学芸大学附属世田谷小学校 金澤)

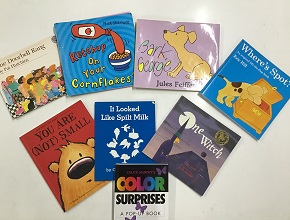

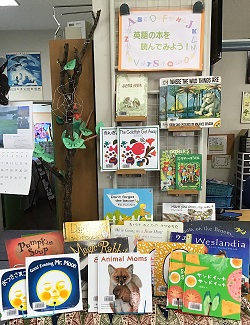

東京学芸大附属世田谷小学校のメディアルーム(学校図書館)では、昨年 11 月に展示「英語の絵本を読んでみよう!」として、英語版と日本語版の絵本を特集しました。同校では、外国語活動や英語の授業でも、積極的に絵本をとり入れています。英語科の名渕浩司先生と司書の金澤磨樹子さん(以下敬称略)にオンラインでお話を伺いました(聞き手:学校司書/ブッククラブえほんだな!長嶺今日子)

―エリック・カールの絵でおなじみの

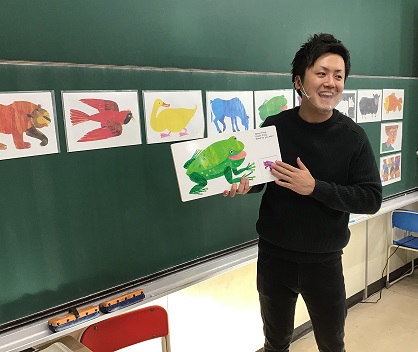

『Brown Bear Brown Bear,What Do You See?』を使った、4 年生の外国語活動の授業を拝見しましたが、子どもたちが、いつのまにか英語のリズムにのって、体を動かしながら少しずつ口ずさんでいましたね。

東京学芸大附属世田谷小学校のメディアルーム(学校図書館)では、昨年 11 月に展示「英語の絵本を読んでみよう!」として、英語版と日本語版の絵本を特集しました。同校では、外国語活動や英語の授業でも、積極的に絵本をとり入れています。英語科の名渕浩司先生と司書の金澤磨樹子さん(以下敬称略)にオンラインでお話を伺いました(聞き手:学校司書/ブッククラブえほんだな!長嶺今日子)

―エリック・カールの絵でおなじみの

『Brown Bear Brown Bear,What Do You See?』を使った、4 年生の外国語活動の授業を拝見しましたが、子どもたちが、いつのまにか英語のリズムにのって、体を動かしながら少しずつ口ずさんでいましたね。

名渕:この絵本を使った授業では、最初に全体を通して読んでから、“What animals are there in this book?(どんな動物がいる?)” と子どもたちに質問します。答えてくれた動物のカードを黒板に貼っていき、次に「どの順番で出てきたか覚えている?」と投げかけて、一緒に考えます。一人ひとりが、「何だったっけ?」と思い出す中で、子どもたちは、“What?(何?)” という英語を、心からリアルに体感できるのです。それからもう一度子どもたちと一緒に絵本のフレーズを音読します。子どもたちは絵本の世界から英語の意味を感じ取り、そして「言ってみたい!」と思いが声に出てきます。子どもたちの「耳も体もぐっと前に出てくる」意欲的な瞬間を、授業ではとても大切にしています。英語の絵本の魅力は、何といっても、まねしたくなるような、英語独特のリズムがあることです。「プロソディ(韻律)」といって、話しことばには、場面や文脈によって、音の抑揚、リズム、区切りがあり、すぐれた英語の絵本には自然な、英語らしいプロソディがすべて詰まっているのです。とくにテンポよく定型の表現がくりかえされる絵本は、聞いているうちに、だんだんと理解が深まってゆきます。子どもたちは、聞いた音をまねするのが驚くほど得意ですから、素材の英語自体がまねしたくなるようなリズムであることが重要です。例えば、『One Witch』は、文字を追って読むだけでも、自然と英語のリズムを刻めるようになっています。授業が終わった後も、ずっと耳に残っていて、ふと口から出てしまう、それは言葉が自分のものになったという点で非常に大きな意味があるのです。一方、日本で使われている英語の教科書にはそのような魅力が乏しく、子どもたちもまねしたくなるようなものが少ないようです。

―今年度から英語が教科となり、様々な教材がある中で、効果的に絵本を使う場面をどのように見極めているのですか。

名渕:英語の絵本だったら何でもいいというわけではありません。授業では習得する表現や学習目標など、文法シラバスが存在しますので、ゴールとなる構文を習得する上で、児童が実際にその英語を話す場面や気持ちにぴったり沿うような絵本を使います。

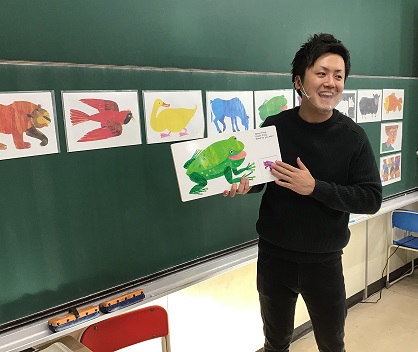

例えば、Do you like〜 を学ぶ時には、『Ketchup on Your Cornflakes?』、前置詞や Where なら『Where is Spot?』、形容詞比較級なら『You are (not) Small』を使います。絵の力を借りて、学ぶ表現が 100%わかることが重要です。色の名前なら『Color Surprises』がぴったりですし、数え方なら『The Doorbell Rang』も楽しめます。正直なところ、このような絵本を探すのはなかなか大変で、洋書の専門店で選書に何時間も費やすこともあります。また英語絵本に限らず、日本語の絵本を使うこともあります。Where を学ぶ時には、安野光雅さんの『もりのえほん』を使って、子どもたちが本当に「どこ?」と探す場面を作ります。『やさいのおなか』を使って“What vegetable is this?”(この野菜は何?)と投げかけることによって、What? という気持ちが自然にうまれるのです。イラストやカードのような教材とは異なり、絵そのものにストーリーがあるので、子どもたちの知りたい気持ちや共感があふれてきます。

―英語、日本語にかぎらず、絵本の中にはコミュニケーションをうみ出す力があるからこそ、必然的にことばを習得していくのですね。名渕先生の授業を拝見していると、いつのまにか言語の壁を越えて、子ども自身が、伝えたいことを積極的に発話している姿がとても印象的です。

名渕:英語でも日本語でも、その言語を使用することに意味があることがポイントだと考えています。絵本には、子どもたちが「わかるな〜」と共感できる会話や場面がたくさんありますから、すばらしい「材」です。私は教える目的として作られた教材でなく、あえて「材」とよんでいます。日本で生活する子どもたちの身の回りには、英語の文字はあふれていますが、残念ながらリアルな英語のコミュニケーションはほとんどありません。それゆえ授業では、絵本ように、子どもたちのリアルに近い「材」が必要だと思っています。価値ある絵本の魅力を、どのように授業に活用していくのかが鍵となります。『It Looked Like Split Milk』のように、絵だけを用いることもあります。現実の事象や文化に触れ、子ども自身が問いや感想を持つことで、心が動かされ、学びが始まっていくものだと思います。

―授業で使う英語の絵本は、メディアルームの蔵書としても、連携されているのでしょうか。

金澤:英語専科や講師の先生が来られてからは、いろいろと相談しながら増えてきて、現在の蔵書は 150 冊前後です。洋書、和書を問わず、絵本や辞事典なども含めて分類 83 で配架しています。そのうちよく授業で使うものは専科教室に別置しています。

―展示「英語の絵本を読んでみよう!」の反応はいかがでしたか。

金澤:最初は日本語版の貸出が中心でしたが、後半になると、高学年の児童が英語版を借りる姿も見られました。人気のヨシタケシンスケさんの作品や小さなころに読んでもらったお話など、やはり知っている絵本だから英語版も見てみようという気持ちにつながるようです。ただ小学生なので、日本語と英語を読み比べてみようという発想はあまりないようです。特に幼児絵本は、小学校では蔵書していないところも多いですし、日本語版なしで、英語版のみ展示する形でも良いかもしれません。

金澤:最初は日本語版の貸出が中心でしたが、後半になると、高学年の児童が英語版を借りる姿も見られました。人気のヨシタケシンスケさんの作品や小さなころに読んでもらったお話など、やはり知っている絵本だから英語版も見てみようという気持ちにつながるようです。ただ小学生なので、日本語と英語を読み比べてみようという発想はあまりないようです。特に幼児絵本は、小学校では蔵書していないところも多いですし、日本語版なしで、英語版のみ展示する形でも良いかもしれません。名渕:そうですね、新しく出版された「英語で楽しむ福音館の絵本」シリーズなどは、内容は小さな子ども向けですが、原著が大変丁寧に翻訳されていることもあり、文法や表現などの点では、中学の学習に向いているように感じます。日本語と英語を読み比べると、いろいろと興味深い発見があると思います。

金澤:私自身は英語の読み聞かせには挑戦していないのですが、他の学校では、ALT の先生と連携して、図書館で英語と日本語で読み聞かせを行う事例もあるようです。

―小学校の担任の先生や司書に英語絵本を紹介すると「発音が難しいので、音源が欲しい」という声もよく聞かれます。

名渕:私は、録音されたネイティブの英語だけに頼らなくてもよいと思います。発音が少々たどたどしくても、大人も一生懸命、英語で伝えようとする姿を見て、子どもも自然と言ってみようとし始めるのではないでしょうか。そんな場面こそが、自分から話してみたい、伝えたいという意欲を軸とした活動になるだろうと思います。そのためにも、授業で活用する英語の絵本は、英語がシンプルで、教師にとっても、わかりやすいことがポイントです。

絵本のもう一つの活用法として、読み聞かせてストーリーを楽しむという点があります。絵の助けを借りることによって、「なんとなくストーリーがわかった」とか、「聞いたことがある単語をキャッチできた」など、子どもたち一人ひとりの発見が生まれるのです。高学年には『Bark, George』のような、ユーモラスなオチのある作品を読みきかせることもあります。ほとんどの小学生は自分で英語を読めませんが、音を通して、意味を少しずつ理解していくのです。図書館でも、決して自分ひとりで読めるようになることはゴールではありません。ページをめくって、ワンフレーズでも「言えるよ!」、「知ってるよ!」という気持ちがうまれて、「英語って楽しい」と思えたら、それが大きな成功体験となり、子どもの自信を育むのではないでしょうか。

―私は区立図書館で多言語の読み聞かせを担当しているのですが、外国につながる子どもたちも参加するため、これまでは日本語と外国語をページごとに交互に読むことがほとんどでした。名渕先生のお話を伺って、その言語独特のプロソディがより伝わるように、一冊を通して一つの言語で読むなど工夫することも大切だと改めて感じました。英語に限らず、初めて耳にする言語の絵本でも、子どもたちは不思議なほどぐっと惹き寄せられます。ことばだけでなく、その国の文化も伝えてくれる絵本の魅力を、これからも紹介していきたいと思います。

*この記事の一部は、福音館書店発行「学校図書館だより」2021 年冬号にも掲載されています。情報をご希望の方は、https://bit.ly/39tjYf1 へどうぞ。