授業と学校図書館

授業で役立つ活用事例を「先生のひとこと」として紹介します。

先生のひとこと

地域資料の収集と活用

2021-07-09 15:39 | by 金澤(主担) |

小学校では生活科や社会科、総合的な学習の時間などで、地域について学習する機会が多くあります。しかし、地域に関する資料を収集するのは時間も手間もかかり、必要とする資料が手に入らないこともよくあります。教員どうしで地域資料を分け合ったり譲ったりすることはありますが、個人が管理している資料は異動するときに散逸しがちです。

そこで、前任校(福島県双葉郡川内村立川内小学校 ※注)では、学校図書館に地域資料を集約させようと、計画的に収集・保管してきました。学校司書がいない小規模校で、クラス担任をしながら取り組んだささやかな事例の報告です。

1 村に関する資料

川内村は福島県の浜通り(沿岸地方)の山間部にある、人口2500人ほどの小さな 村です。東日本大震災の原発事故により全村避難しましたが、翌年には帰村を始め、学校も現地で再開しました。私が赴任したのは学校再開3年目の年で、村は震災の名残が見られると同時に、復興へと着実に歩み出していた頃でした。

村です。東日本大震災の原発事故により全村避難しましたが、翌年には帰村を始め、学校も現地で再開しました。私が赴任したのは学校再開3年目の年で、村は震災の名残が見られると同時に、復興へと着実に歩み出していた頃でした。

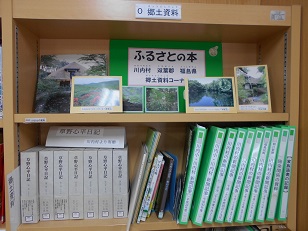

子どもたちにふるさとを大事にする気持ちをもってほしいという思いから、学校図書館のレイア

最初はほとんど資料がありませんでしたが、資料が次第に増えたので、一列分の書架を確保したことが後々になって役立ちました。

(1)村の基本的な資料

・村勢要覧

・村史

・双葉郡地図

・広報かわうち

・川内村のパンフレット

「村勢要覧」は、村の基本的なデータが1冊にまとまっている良い冊子資料で、役場に置いてあるのをもらってきました。自分たちの村はこういうところだという特徴がキャッチコピーで示されており、人口の変遷や産業のデータや、歴史・観光名所などが写真付きでわかりやすくまとまっているので、小学3年の社会科には欠かせない資料です。

「川内村史」(川内村史編纂委員会編、1992)は、『川内村史第1巻(通史編)』『川内村史第2巻(資料編)』『川内村史第3巻(民俗編)』『写真でつづる川内村史』の4巻から成る10年がかりの労作です。歴史だけでなく地学や植生、民俗、人物伝など充実した内容で、まるで読む博物館のようだと感動しました。そのことを教育委員会の方に伝えたら、学校図書館用にと1セット寄贈していただいてしまいました。また、図書便りでこの本を紹介し、「川内村には鍾乳洞があるってご存知でしたか?」などと書いたら、保護者から貸してほしいという要望が寄せられたこともありました。

た約20年分の広報紙を学校図書館に寄贈してくださり、1年ごとにファイルに綴りました。(写真右) 昔は村で生まれた赤ちゃんの写真が掲載されてたので、子どもたちが開いては「これ○○君の写真だ!」などと盛り上がる人気のファイルでした。広報誌は村の出来事を詳しく伝えているので、継続して保管すると資料的価値が高まるのだなと実感しました。

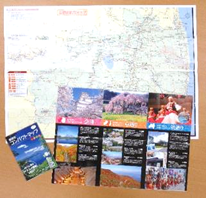

た約20年分の広報紙を学校図書館に寄贈してくださり、1年ごとにファイルに綴りました。(写真右) 昔は村で生まれた赤ちゃんの写真が掲載されてたので、子どもたちが開いては「これ○○君の写真だ!」などと盛り上がる人気のファイルでした。広報誌は村の出来事を詳しく伝えているので、継続して保管すると資料的価値が高まるのだなと実感しました。「川内村のパンフレット」は、観光協会などが作成した資料です。大きい方は写真が大きく、村の特徴がよくわかる冊子です。小さい方は一枚物の地図で、大まかな村の形や主な道路、山や川、施設などが書いてあり、これも小学3年社会科で役立ちました。(写真左下)研修会等で来校した方に差し上げることも出来るよう、少し多めにもらっておき、このコーナーに常備しておきました。

(2)新聞記事ファイル

小学校では、全国紙と地方紙の2種類の新聞を取っていました。その中から「川内小学校」「川内村」「復興(福島県全体)」のテーマの記事を選んでファイルしました。

地方紙には、小学校で入学式や運動会が行われたといったローカルなイベントの記事が載ります。新聞に写真が載ると、子どもたちも先生も喜んで見ていました。2016年、小学生の発案により「川内の郷かえるマラソン」が開催されました。川内優輝選手をはじめ全国から1000人を超える参加者があり、大いに盛り上がりました。その時には、多くの新聞に記事が載りましたので、学校では取っていない新聞を買ってきて記事を切り抜きました。

「川内村」は村全体に関わる記事で、村でトンネル工事が行われることや村長の談話などを集めました。教員は村に住んでいても保護者以外の地域の方と接したり話したりする機会はほとんどありませんので、新聞記事は地域のことを知るのに役立ったと思います。

「復興」関連記事は、福島県全体の復興に関する記事の中で、川内村も含まれる場合に切り取りました。

切り取った記事は、1~2週間分が溜まったらA4サイズの用紙に貼り、教頭・校長・職員に回覧します。回覧し終わったら新聞記事ファイルに綴じ、地域資料コーナーに置きました。このファイルも、村の情勢や子どもたちの活動を振り返るときに利用されました。

(3)村に関連する図書

地域の伝説や伝統芸能、ゆかりの詩人や作家の本、地域の食堂や祭りが紹介された本、地域の写真集などは、数は少ないですが、郷土コーナーにまとめて排架しました。

村は詩人の草野心平と交流があり、晩年を過ごした別荘である天山文庫では、詩の朗読や伝統芸能を披露する天山祭りが今も行われています。学校図書館に元々あった『草野心平日記』に加え、児童向けの詩集を何冊か購入してもらいました。天山文庫や、いわき市にある草野心平記念文学館のパンフレット資料も揃えました。

2 県内市町村の資料

県内市町村に関する資料は、主に3・4年の社会科で使います。最近は児童向けの社会科資料集を紙版で発行しないケースが多いので、このような資料を独自に収集しました。

(1)市町村の観光パンフレット

市町村や県の観光協会などが作成している観光パンフレットは、無料で手に入るすばらしい資料です。駅や道の駅、サービスエリアなどで手に入りますが、私が重宝しているのは福島駅西口にある観光物産館などを含む複合施設「コラッセふくしま」の「ふくしま情報ステーション」です。ここには県内ほとんどの市町村の観光パンフレットが集まっているため、あちこちに行かなくても一度に集めることが出来るのです。

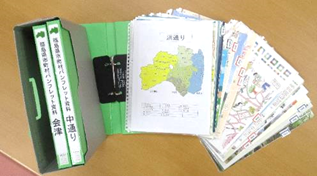

それらを頂いて帰り、ポケットファイル1枚につき1市町村ずつ入れ、インデックスを付けてファイルに綴じました。観光パンフレットは大抵A4かA3サイズを折りたたんだものです。A4サイズになるよう開くと、ポケットファイルにちょうどよく収納できます。最近では、「まっぷる特別編集 ○○市」のようにガイドブックの出版社が編集するものもあり、ボリュームもあり、中身も充実しています。(写真左)

福島県には59もの市町村があるので、「会津」「中通り」「浜通り」の3冊のファイルに分けました。パンフレットをぎっしり詰め込んだファイルは重くて倒れやすいので、A4ファイルボックスに入れて、郷土資料の棚に並べました。

福島県全体の観光パンフレットもボックスに入れました。

これらのパンフレットは、たとえば会津の観光情報や地図を修学旅行の事前準備のため提供したり、伝統工芸について調べたり、4学年社会科の「特色ある地域と人々のくらし」(東京書籍)の資料にしたりと、様々な用途に使うことができました。

(2)地図

社会科等で県について学習するとき、紙の一枚地図があると便利です。道路や鉄道、川や海岸、山脈などが途切れることなく、ひと目で県全体を見渡すことができ、多くの情報が見やすくまとまっています。

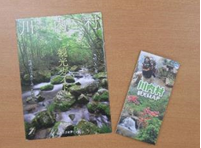

観光協会サイトには地図やパンフレットがPDFで掲載されていますが、観光協会に連絡したら無料で送ってくれました。「福島県コンパクトマップ」というもので、広げると新聞紙の大きさになります。県の3地方の特色を写真でまとめてあるのも、児童に説明するときに便利でした。(写真右)

児童に配付した残りを学校図書館で保管しました。地域の地図も購入しました。

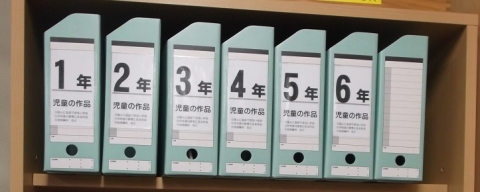

3 児童作品など

児童が生活科や総合的な学習などで地域について調べ、まとめた作品 (地域マップ、歴史の紙芝居など)は、次年度の手本になるだけでなく、着任したばかりで学校や地域のことをよく知らない教員の参考になります。グループで作成した作品は児童に返却しづらいので、年度末に担任に呼びかけて集め、学校図書館に学年ごとに保管するボックスを作って保管しました。(写真右上)

(地域マップ、歴史の紙芝居など)は、次年度の手本になるだけでなく、着任したばかりで学校や地域のことをよく知らない教員の参考になります。グループで作成した作品は児童に返却しづらいので、年度末に担任に呼びかけて集め、学校図書館に学年ごとに保管するボックスを作って保管しました。(写真右上)

川内小学校に6年間勤務する間、休日には村内を巡って名所や施設を見学するなどして、地域理解に努めました。

川内小学校に6年間勤務する間、休日には村内を巡って名所や施設を見学するなどして、地域理解に努めました。

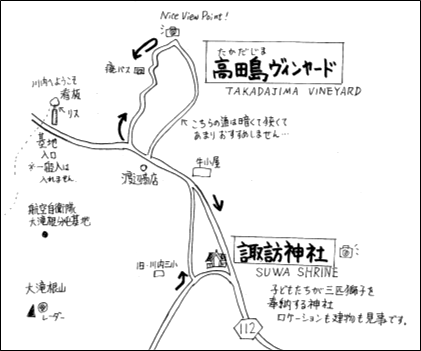

子どもたちが伝統芸能の三匹獅子を奉納する神社の厳かな佇まい、新たな村の事業であるワイン用ぶどう畑が広がる山の上からの眺めのすばらしさ、隣町との境目にあるカントリーサイン(市町村の名前とシンボルを記した標識)の凝ったデザインの面白さなど、村を歩くと次々に新しい発見がありました。それらを、社会科や総合的な学習の授業にどう生かそうかと考えるのも楽しかったです。

6年目に、撮影した写真を印刷し、足で集めた情報やお勧めポイントなどを絵地図にまとめた教員向けの「かわうち資料集」を作成しました。赴任した当初は村の概要が見えずに苦労したので、新しく赴任してくる教員向けに少しでも役立つようにと思ったのです。

4 東日本大震災の資料

学校図書館のノンフィクションの棚の隣に、「戦争と平和」「3.11東日本 大震災」の別置きコーナーを設けました。

大震災」の別置きコーナーを設けました。

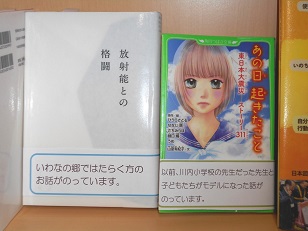

震災を直接記憶している子どもは時がたつにつれて少なくなりますが、この学校の子どもたちにとっては、今後も震災の情報や知識は必要になるだろうと考えたからです。児童向けに震災を伝える資料はしっかりと集めていかなくてはならないと思い、震災のデータや新聞の縮刷版、体験記、写真集、絵本、放射線、防災についての本などを収集しました。(写真右)

『放射能との格闘』(「東日本大震災伝えなければならない100の物語」第5巻 学研教育出版 2013)には、子どもたちが遠足で行くイワナ養殖場の方の体験が、『あの日起きたこと 東日本大震災ストーリー311』(角川つばさ文庫、2014)には当時の教員や小学生をモデルにした話が載っています。そんなことを帯に書いて展示しました。(写真下)

地域資料の収集と保管について書いてきましたが、実際に利用するにあたっては、いくつかポイントがあります。

地域資料の収集と保管について書いてきましたが、実際に利用するにあたっては、いくつかポイントがあります。

まず、いつでも誰にでも資料を利用できるようにすることです。棚やコーナーを作って場所を明らかにし、資料を適切に分類し、インデックスや見出しをつけてわかりやすくし、取り出しやすいようファイルに綴ります。ファイルに綴れない大きな資料(模造紙にまとめた児童作品など)は、ボックスに入れます。このように地域資料を収集・保管・利用するのに、学校図書館はぴったりの場所です。

次に、子どもが資料を活用できるよう配慮することです。地域資料の出版物は大人向けに書かれたものが多いので、子どもが直接読んで調べるのは難しい場合が多くあります。小学校では、教員が予め読んでおき、子どもが求める答えが載っている場所を示すという方法もあります。1冊の本から求めるページを探すのは大変でも、該当する部分だけ読ませるようにすると、何とかなるものです。学校司書のいる学校でしたら、予め付箋を貼っておいてもらうと助かります。また、学級全員で共有したい資料については、教師が説明しながら、みんなで一斉に読み進める方法もあります。

地域のことを学ぶ授業で、私は子どもたちが学んだ成果を本や紙芝居、劇などにまとめる過程を大事にしています。

川内村の3年生の総合学習では、草野心平さんと村民との結びつきについて調べた成果を簡単な劇にまとめました。そして、衣装や小道具も用意して、他の学年や保護者の前で発表しました。紙に書いたレポートを読み上げるだけの発表だと忘れてしまうかもしれませんが、劇の台詞やお芝居を友だちと繰り返し練習したことによって、少しは記憶に残りやすくなるのではないでしょうか。そう期待したいものです。

子どもたちが成長して故郷を離れた時、ひょっとしたら、地域学習で学んだことを思い出して、自分はあんなところで育ったのだなあと懐かしく思うかもしれません。そうした思い出が、その子の心の根っこを作ることに繋がるのではないかと思うのです。

※注 令和3年4月、川内中学校と統合し、川内村立川内小中学園が開校しました。

学校図書館の様子は、令和2年3月までのものです。

*事例(A0389)に授業の実践報告があります。そちらもあわせてご覧ください。