授業と学校図書館

授業で役立つ活用事例を「先生のひとこと」として紹介します。

先生のひとこと

学びの中心に図書館がある

2021-12-13 21:22 | by 村上 |

学びの中心に図書館がある

神奈川県海老名市立海老名中学校 深谷 新

“探究”と称して、理科の授業の中で、生徒の中にある「問い」を軸とした生徒主体の授業をスタートして、4年目になりました。“探究”に向かう生徒の出発点は、いつも図書館でした。今では教室から離れ、図書館が私にとって授業の中心になっています。ここまでに至った経緯と、学びの場としての図書館の可能性について、私の“探究”の授業を通して、ご紹介できればと思います。

<図書館は「問い」を生む空間として最適な場>

①自分の世界に没頭できる図書館

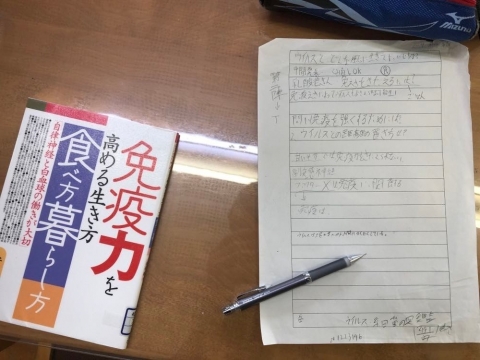

私の“探究”の授業のスタートは図書館から始まる。下記※のような「本質的な問い」を私から提示し、それに対して、生徒は自分の問いをたくさん考える。学校の理科室で実証できることを念頭に置きながらも、この問いをつくる場面では、実証できるか否かではなく、「本質的な問い」に対して、自分自身の興味関心の軸はどこにあるのかを探る時間となる。ここが“探究”をする上で、大切であることをこの授業を経験していくと生徒はわかるようになり、思い思いに自分の世界に没頭し始めるため、図書館の中に“自由”に自分の空間を作り出す。図書館の床に寝転んだり、隅の暗いところに身を置いたりしながら本に没頭する。中には、自分が考えた問いについて周りにいる友達に話し始める生徒や、それを聞きながら自分の問いは何か探す生徒もいたりする。授業としては2コマ分、生徒にすべて預けると、生徒は自然と肩の力が抜け、リラックスした状態となり、自分自身と向き合い、「問い」が生まれる。

※「音をつかまえよう」(中1年:「音の世界」)

「私たちは化学変化をどのように利用しているか?」(中2年:「化学変化」)

「人のからだのしくみを解明しよう」(中2年:「消化・吸収」)

「2030年に発明されている電化製品とは?」(中2年:「電気」)

「ウイルスさんとどのように生きたいですか?」 (中2年「生物」「化学」分野融合)

「宇宙を感じるには?」(中3年「天体」)

②探究活動を支える図書館

問いづくりが終わると、自分の問いを元に仲間集めをして、本格的に探究活動に入り、場所は理科室に変わる。しかし、生徒の中には、問いづくりの授業2コマ分では足りない生徒もいる。また、探究活動中にも、新たな「問い」が湧いてくる生徒もいるので、図書館のような空間をいつでもアクセスできるようにしたいという思いから、 “出前図書館”と称して、理科室の隣の空き教室を活用して、臨時図書館コーナーを設置した。問いづくりの際に生徒が手に取った本を、司書さんが20~30冊ピックアップして教室の後方に並べておくことにしている。これが生徒からは好評で、出前図書館で本を読み、静かに本に没頭する生徒や、理科室に持っていき自分の実験結果について考察しようとする生徒と、生徒のニーズに合わせた形で活用されている。今では、一人1台のタブレット端末(Chromebook)も所持しているが、“出前図書館”の本と併用する形で、新たな知識を得ようとする姿が見られた。

③本が「共にある」という感覚

“探究”の時間の間には、教科書の基本的な内容を理解するために、私からの講義形式の授業を設定しているが、この時間も図書館で行う。すると、私の授業内容についてもっと知りたくなる生徒は、話の途中でも立ち歩いて本を探しに行く。また、授業が始まる前に、本を取っておいて、それを見ながら授業を受ける生徒もいる。この様子が見られたのは、上記のような授業スタイルを取って半年から1年経たないあたりで見られ、生徒の中で、学びのプロセスでは本が「共にある」という感覚になっているのを感じた。「本で調べなさい」とは一言も言わなくても、自然と「知」を得たいと感じたとき、生徒は疑いもなく自分で動き、本を手に取る姿に、学びにとって「本」は欠かせない存在であることを再認識させられた。

<“探究”の伴走となるバディ>

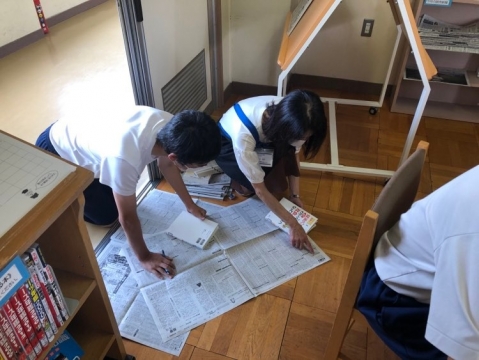

“探究理科”の空間には、欠かせないのが私にとってバディのような存在である司書さん(以下、森田さん)である。新しい単元を始める2~3週間前には、私から「本質的な問い」の内容を伝える。しかし、そのように準備できないときもあれば、「本質的な問い」が定まらずに一緒に考えてもらうときもあった。その後、森田さんは、決まった「本質的な問い」に対して、生徒と同じように向き合うため、休日の時間を使って図書館に通っている。そして、生徒が調べたくなるような本を特集コーナーに陳列して頂いたり、関連する新聞の記事の切り抜きを用意したり、図書館の空間づくりをする。実際の授業の中では、「○○のような本はどこにあるか。」という生徒からの本の在処を問うことに答えるだけではない。「ウイルスさんとどんな風に生きていきたいですか」という本質的な問いのときに、生徒の中に、株変動とコロナウイルスの関係を探究したいと思う生徒がいたときには、株の見方・読み方について、新聞を床にひろげて一緒に考えるときもあった。図書館で生まれた「問い」がどのように生徒たちの中で育っていくのか、その過程を確かめるために、時間の合間を縫って、理科室に足を運び、生徒の活動や発表の様子も見ているときもある。その中で森田さんの姿勢は、生徒の「問い」に「答え」を渡すわけではなく、一緒に考え楽しむ″伴走者“として生徒に寄り添う姿は変わらない。故に、森田さんは、私と生徒との“探究”にとって、欠かせないバディである。

<共創が起きる場>

図書館に入ってくるときに、自分の席は生徒たちで決めている。そのときの生徒の気分を優先したり、自分の世界に没頭することを優先したり、何を優先し、どの席を自己選択するかを生徒に任せている。図書館は、生徒一人ひとりにとって、友人、先生、そして司書さんや時には外部講師のような「人」と気軽に混ざり合える場であり、また「本」があることで、自分の中にある“学び”の世界が広がったり、深まったりしていく。そのときには必ず「共創」が生まれる場であると感じている。本校の図書館の受付カウンターの上には、「本は「知」の扉をひらく」と掲げられている。学びの場を図書館から始めると、生徒が「知」の扉をひらく瞬間を生徒の手で手に入れていくように思える。

以上より、「知」を獲得し、「思考」を深める場として、こんなにも身近で手軽な空間であるのは、「図書館」の他にはないだろうと思います。まずは、学校の司書さんとお話したり、休み時間の図書館を利用する生徒の様子を観察することが、図書館を活用するヒントになると思います。

海老名市の学校には、TRCからの派遣で、学校司書が入っています。深谷先生の記事のなかにも、信頼できるバディとして紹介されている森田理子さんは、深谷先生が海老名中学校に赴任された3年前に、やはり海老名中学校の図書館に配属されたそうです。その時から理科探究学習に関わっている森田さん、実は毎日図書館に常駐しているわけではなく、中学校にいられるのは週に2回とお聞きしました。森田さんの存在なくしては、成立しない深谷先生の探究授業を、学校図書館支援員(学校司書)の立場から執筆していただきました。(編集部)

探究学習での図書館活用 ~学校図書館支援員から見て~

海老名市立有馬図書館学校図書館支援員

(担当:海老名中学校) 森田理子

探究学習でのテーマ決め1回目は、生徒はたいてい同じ書架(テーマ)に集中するが、それ以降はおおむねあらゆる書架に分散されていく。

理科とは全く関係のない本からヒントを得る生徒もいる。そのようなユニークな視点を持つ生徒がいると、ほかの生徒にもそれが伝わり、クラス全体に活気が出てくる。

生徒の動線、目線を見ていると、利用するたびに本の探し方に落ち着きが出てくるのがわかる。

学校図書館支援員への質問のしかたにも変化がある。初めは漠然とした言葉で伝えてきた生徒が、何を調べたいのか、それをどのようにつなげていきたいのかを具体的に伝えてくるようになる。(伝えるというより「語る」という感じ)

教室や化学室で授業をしていても、本が見たくなればすぐに来館してくるので、私も常に準備をしておく必要がある。

探究学習の初期は図書館で授業を進めるので、生徒たちは疑問があれば「いつでもすぐに本や新聞がそばにある」という環境にある。そのことにより、図書館が身近になるのか理科の授業以外での図書館活用が増えた。休み時間に、宿題や他教科の調べものをすることが多くなった。ほかにも、体育祭のような学校行事関連、趣味、祖父母の介護や認知症についてなど、今ではあらゆる調べものに学校図書館を活用している。

また、仲間同士の議論の場として学校図書館を利用することもある。自分の話の裏付けとして本を利用するなど、大変おもしろく感じる。そのようすが下級生にも伝わり、図書館全体が活気づいてきている。

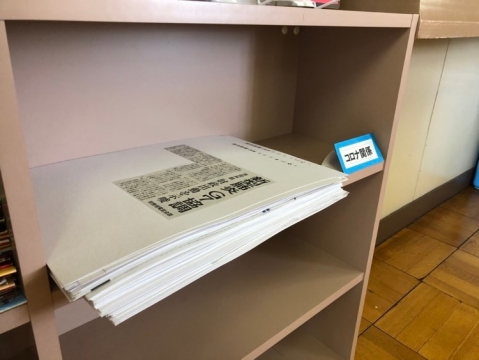

↑SDGs、コロナ関係スクラップ

新聞活用として、SDGs、コロナ関係、コラムをスクラップしている。コラムはノートに貼り、それ以外は台紙に貼るようにしている。台紙に貼ることで、1枚から気軽に手に取ることができ、また、多くの生徒が同時に利用することができる。

SDGsは、1~17の各項目の数字を台紙右上に記入し、なるべくわかりやすくなるようにしている。

理科や国語の探究学習、スピーチの題材、総合学習などで活用されている。

コロナ関係のスクラップも1年間で100枚ほどになり、生徒から「もう少し細かくジャンル分けしてほしい」との要望があり、「医療関係」「経済」「その他」の3分野に分けた。

新聞は、時事問題の確認はもちろんのこと、新鮮な情報をすぐに手元に届けられるという点でおおいに役立つので、今後も新聞スクラップの幅を広げて資料を整えていきたい。

今回、中学校での理科の探究的な学びにおける学校図書館の活用について、お二人に執筆をお願いしましたが、生徒が変わっていく様子がとても新鮮でした。本質的な問いを投げかける深谷先生と、そのための学びの空間をたえずつくっていく森田さん。それに応えるようにどんどん動き出す生徒の様子。学校図書館を効果的に活用するとはどういうことか、多くの気づきをもたらす実践をご紹介いただき、ありがとうございました。(編集部)