今月の学校図書館

こんなことをやっています!

筑波大学附属駒場中・高等学校図書館

2020-05-18 14:15 | by 村上 |

新学期がスタートしても、臨時休校が続く学校現場では、学校図書館の開館もままなりません。しかし、何もなす術がないかといえば、決してそうではありません。今月は、休校期間中に電子図書館を立ち上げ、在宅の生徒に図書館の蔵書を郵送で貸出も行うなど、生徒のもとに読みたい本を届ける努力をし続けている筑波大学附属駒場中・高等学校の司書、加藤志保さんに原稿を執筆していただきました。

筑駒図書館の新型コロナ臨時休校中の取り組み

筑駒図書館では、新型コロナによる突然始まった臨時休校のあいだ、3月上旬に「電子図書館」を開設、4月末から「郵送貸出」で生徒のサポートを行っています。

【電子図書館】(3月8日扱い開始)

(1)背景ー「容れ物」だけの電子図書館

本校の電子図書館は5年ほど前に作ってありました。きっかけは、出入りの紀伊國屋書店の営業でLibrariE(ライブラリエ)を紹介されたことです。

決め手は下記の3点でした。

①開設が無料であること

②運営、運用が無料であること(「本を購入」するところにのみ費用が発生する)

③自校資料を登録・貸出ができ、数を無制限に貸せること

本校では「高度情報化事業」の取り組みで、生徒の過去からの成果物をアーカイブとして残し、今の生徒たちに提供する方法を模索していました。

生徒アクセス用のサーバーを用意してそこにストックしていく方法も、立案されてはいたのですが、サーバーの管理運営は誰がするのかや運用方針等、決めきれずに先送りになっていました。図書館では、それらの議論を待たずに、早々にコーナーを作り印刷物になっている「報告書」の類を校内からかき集め、登録し、貸出閲覧できるようにしながら、更に中の目次や項目を索引に追加して検索にかかりやすくなるようストックしていっている最中でした。

生徒アクセス用のサーバーを用意してそこにストックしていく方法も、立案されてはいたのですが、サーバーの管理運営は誰がするのかや運用方針等、決めきれずに先送りになっていました。図書館では、それらの議論を待たずに、早々にコーナーを作り印刷物になっている「報告書」の類を校内からかき集め、登録し、貸出閲覧できるようにしながら、更に中の目次や項目を索引に追加して検索にかかりやすくなるようストックしていっている最中でした。

ライブラリエの「自校資料」コンテンツは、登録すると全文検索もできるようになるとのことで、生徒の利用に利便性が高くなること、サーバーで校内管理者を別に立てるよりも、ライブラリエのコンテンツとして登録してしまえば容易に管理できると考えた訳です。

お金がかからないのであれば、どうするか方針を決めずとも、検討の選択肢として置いておけると考えて、電子図書館の導入を決めました。

そうして作ったのですが、自校資料を入れる「部屋」はオプションで、月々1万円弱の費用がかかります。校内の議論の方向性をうかがいながら、まずは「部屋」に入れるPDFのコンテンツを一定数揃えていこうと考えているうちに5年が過ぎていました。

具体的に、生徒や教員の利用ニーズの高い「自校資料」は、学年活動や総合の時間、教科の時間、行事等の活動の形態によって、学年なり教科なり個々の教員がデータを持つことになります。

忙しい先生方に「『新たに』電子図書館を設けるので、『過去のデータ』を提供してください」という依頼が、なかなか難しい。「いま」目の前のことを回すのに忙しくされているわけですから。そしてデータの種類もまちまちです。

そういった諸々のクリアすべき課題がはっきりとした時点で、それが急いで取り組むべきことかどうか天秤にかけて横に置いてきました。

「自校資料」対応を待つ間、電子書籍利用を試してみてはどうかとシミュレーションしたのですが、目の前に本が並んでいれば手が伸びる。目の前に無いところに誘導して手を伸ばしてもらわなくてはなりません。「利用の目的(インセンティブ)」がはっきりとあり、アクセスの必要性が明確でないと恒常的な利用には結びつきません。

他校の利用実践を見せていただくと、総合学習や調べ学習の主要ツールとして用いる位置づけがしっかりしていました。そこまで全教員にチカラを入れてもらう場に持っていくべきことかどうか、計ることができませんでした。

(2)準備 ー 電子図書館周知・利用のチャンス〜教員から生徒に伝えやすい形を

そのように躊躇しながら長らく放置し続けて来て訪れたのがこのコロナの臨時休校でした。前段の5年間の間に、電子図書館を恒常的に利用されるツールとするにあたり

「①利用の目的」

「②目的に応じた蔵書(コンテンツ)」

「③利用方法の周知」

「④利用機会の設定」

が重要と考えていました。

「①利用の目的」

「②目的に応じた蔵書(コンテンツ)」

「③利用方法の周知」

「④利用機会の設定」

が重要と考えていました。

このコロナ休校中に取り組むことで、上記①から④のうち①③④がクリアできます。

①利用の目的;紙の本が借りられないことに即応できる代替手段

③利用方法の周知;教員に①への理解を得られやすく、生徒、全校一斉に告知できる

④利用機会の設定;家を出られず活動が制限されているので、こちらからの情報がよく届き、試してもらえる可能性が高い

②についてはライブラリエで2020年2月から扱いが始まった岩波のセットを入れました(岩波新書200冊、岩波文庫200冊、岩波ジュニア新書50冊、岩波少年文庫50冊、岩波科学ライブラリー50冊)。

楽しみな読み物を読む場としてよりも、教科の課題との近接性があり教員が推薦図書を指定できるタイトルが入っている方が、今後、コロナの臨時休校が終わった後にも利用価値をひねり出しやすいだろうと踏んだからです。

(3)電子図書館オープン 筑駒電子図書館

3月の臨時休校時には、教員への案内と同時に、「生徒への案内文」のテンプレートを作成し、教員の任意で生徒に案内を流してもらいました。

3月の臨時休校時には、教員への案内と同時に、「生徒への案内文」のテンプレートを作成し、教員の任意で生徒に案内を流してもらいました。 3月はじめに教員から生徒に配布予定の「推薦図書リスト」をもらい、そのリストのうち電子図書館で扱える本で「特集」を組みましたので、その教員からは電子図書館でも読めることを合わせて生徒に案内してもらうことができ、4月には電子図書館用の改訂版の「推薦図書リスト」に更新してくれました。

貸出はひとり1冊4日間(1回延長可)で設定し、短時間で資料が回るようにしました。

4月の休校時には、全生徒への案内が、理想的な形で可能となりました。というのも、全校全学年でGoogle for Educationを利用することとなり(いくつかの学年・教科では4年前より利用。生徒アカウントは3年前より全配布)、生徒のオンラインツールの利用可否の調査として、GoogleDriveに置いた資料にアクセスできるか事前試験を行いました。その際のアクセスを試す資料として【臨時休校期間中Ver.「図書館利用案内」】を用いてもらったからです。これにより全生徒が「図書館利用案内」を読む機会になり、かつリンクから電子図書館にそのままアクセスすることを試した生徒もいました。

(4)利用状況

3月のあいだは公立図書館が窓口での予約受取(貸出)をしていましたが、4月になり都内の公立図書館は窓口そのものが閉まってしまい、かつ家からの外出そのものを大きく控える状況では「読む」本を入手する数少ない機関となりました。

利用の目的は、3月はあくまで補完的な代替手段でしたが、4月になると「教員の課題」「教員の読書の薦め」と伴ってインセンティブが上がりました。学年の特集ページを作成し、教科で出された課題に応じられる電子書籍を登録するなどしています。

利用状況は、5月に入り下がっています。5月の2週目から全学的にオンライン授業、オンラインでの課題のやりとりが始まり、相当量の課題が出ています。オンラインの操作にかかるプラスアルファの時間も含めて、暇を持て余して、他に選択肢もそれほどない「じゃあ、読むか」という流れがなくなったようにも感じています。

<利用統計>

3月 | 4月 | 5月 | 計 | |

貸出数 | 99 | 391 | 186 | 676 |

閲覧数 | 220 | 962 | 476 | 1,658 |

ログイン数 | 267 | 1,154 | 534 | 1,955 |

(5)取り組みながら気づいたこと

◎非「学校空間」の学校図書館

今回電子図書館を利用して、天災や日常が突然に断ち切られ「学校空間」が使えなくなった時の備えになるとわかりました。また夏休み・冬休み・春休みなどの長期休暇にも途絶えることなく本を読み続けることができます。さらに、たとえば病気や怪我、不登校などの事情で「学校空間」が遠くなってしまっている生徒にとっても、学校外から本にアクセスする機会を保証できます。

◎インクルーシブに対応する電子書籍

今回私自身も生徒同様に利用して、音声読み上げソフトを用いて「音で読む」利用や、画面の拡縮を利用して「拡大して読む」利用ができることを体験しました。読字識字に困難のある生徒にとって、読む機会を増やすことができる可能性を感じました。図書館の、学校の「インクルーシブ」の視点で見ると必需と考えてもいいでしょう。

システム的にLibMaxと電子図書館を連動させることができるようです。今回、電子図書館は「電子図書館」として独立していたことで、利用の仕方をシンプルに学べる機会になりました。また、これまでの筑駒図書館では「検索して借りる」生徒は非常に少なかったのですが「郵送貸出」で「検索→予約」のトレーニングをする機会にもなりました。

それらの「練習期間」を経て後の、学校再開後にはLibMaxと電子図書館を一体化して、生徒がひとつの入り口で検索して、自ら紙か電子かを選べるようにしていくことも考えたいです。

◎「利用の目的」と「目的に応じた蔵書」の今後

もともとの電子図書館設置の主たる目的だった自校資料の扱いについては、全校でGoogle for Educationの利用に統一されたことによって、電子図書館を用いなくても生徒が閲覧できる資料をGoogle Driveに入れていけばよくなったので(その方法なら無料)、電子図書館の用途としては遠ざかっています。

この3ヶ月にどのような資料が利用されたか分析しながら、生徒の利用傾向を理解する必要があります。それが読み物なのか、学習資料なのか、参考図書なのか、推薦図書なのか。

同時に、教員に電子図書館資料をどう利用できると考えたか聞き取りながら、結びつきの強そうな教科や学校活動と一体の蔵書構築も必要になると考えています。

【郵送貸出】(4月28日開始、4/30,5/7,5/14,5/21発送)

(1)準備

3月の休校期間の際、何人かの先生と立ち話で「いっそ郵送で貸出しちゃいましょうか」と話してみたところ感触が良かったので、今あるシステムを使いながら実施できるかシミュレーションしてみました。

2020年1月に、LibMaxサーバーのメンテナンス期間が切れてしまうのにあたって、サーバーを買い換えずに、クラウド型のLibMaxに変更することにしました。同時にLibFinderもクラウド型にして、学外から生徒個々人が検索できると同時に予約できるシステムに変更したところでした。4月の新年度になったら利用の仕方と共にオープンしようと準備していたところに、この新型コロナの休校が始まりました。

このことで、予約の仕方についてクリアできていたので、郵送貸出について実現可能なことと早い段階で考えることができました。

(2)「予約」→「郵送貸出」開始

4月の新年度オリエンテーション資料【臨時休校期間中Ver】の「図書館利用案内」では「予約」については記載しませんでした。予約の方法を生徒に伝えても、実際に本を受け取れない中では情報過多になり「いま、使えるもの」へのフォーカスが薄くなってしまうと考えたからです。

4月中旬になり、学内で5月からの学校再開は難しいのではないかという話がちらほらでてきて、長期化するようであれば郵送貸出を実施できるようにしたいと本格的に検討し始めました。学内で問題となるとしたら、手間と費用だと考えて3つの視点で考えました。

・生徒に費用負担の無い方法で実施する

・確実に生徒に届く方法で送付する

・在勤奨励の期間なので、出勤を最小限で実施する

これらをベースにして、下記の4点で提案しました。

①週に1回発送作業、発送は最大50通程度(1日で終わる分量)

②発送はレターパック利用(追跡機能があるため)

③ひとり1回につき1通

④返却は学校再開後に生徒が持参(返送分の費用を抑えるため)

ちょうど4月に文部科学省からの通知が出て、大学の教育局から附属校に通知が送られてきたこともあって、部会、管理職、職員会議でスムーズに承認を得ました。

提案を出したのは4月26日、4月27日には承認を得て、4月28日に生徒に休校延長を伝えるタイミングと同時に「郵送貸出」を開始できました。

郵送貸出開始の告知は、事前に郵送貸出利用案内のテンプレートを教員に送っておき、各学年担任の先生方から4月28日中に全学年に伝えていただくことができました。

(3)実施の状況

発送は、週末に生徒が読めるように考えて、毎週木曜に行い(金曜にリカバリー、フォローできる)、予約の締切はその前日までとしました。

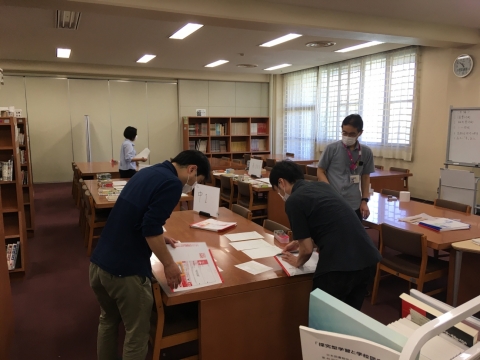

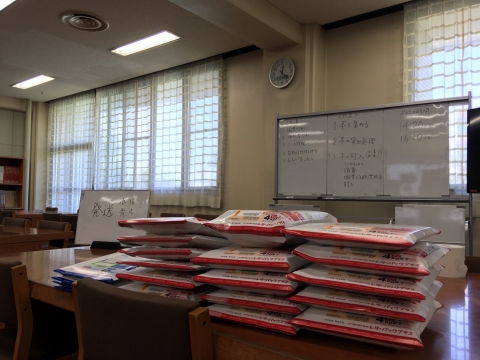

発送は、週末に生徒が読めるように考えて、毎週木曜に行い(金曜にリカバリー、フォローできる)、予約の締切はその前日までとしました。4月30日の初回は、案内から予約締め切りまで2日しかなかったので数はそう多く無いと見込んでいたところ、58名から202冊の予約が入っていました。利用のはじまり当日に案内してくれた教員と、即応してくれた生徒とに感謝の気持ちと、「読みたい気持ち」が嬉しくて、発送作業は18時を回ってしまったもののすべて発送しました。

5月7日の2回目は、37名116冊の予約と、初回の送付で厚みオーバーで戻ってきてしまった分も含め、前回同様に50通弱を発送しました。3人の先生が応援に入ってくださったおかげで、お昼ごろまでに発送準備を終えることができました。4月30日の発送時はレターパックライト(1通370円)を用いたのですが厚み3cmまでにおさめるのが難しいことがわかったので、2回目からはレターパックプラス(520円)を併用することにしました。

5月14日の3回目は、20名から109冊の予約がありました。当初試算して見込んでいた程度に落ち着きました。前回とは違う先生方が手伝いに来てくださり、前回手伝ってくれた先生も作業が終わった頃に顔を出して「もう終わっちゃったんですか?」と残念そうに言ってくれました。

<郵送貸出の状況>

中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | 計 | |

4月30日 | 24名 82冊予約 | 11名 35冊予約 | 3名 12冊予約 | 14名 57冊予約 | 3名 11冊予約 | 3名 5冊予約 | 58名 202冊 |

5月7日 | 15名 42冊予約 | 11名 20冊予約 | 2名 17冊予約 | 5名 17冊予約 | 3名 18冊予約 | 1名 2冊予約 | 37名 116冊 |

5月14日 | 5名 32冊予約 | 5名 16冊予約 | 2名 12冊予約 | 6名 19冊予約 | 2名 30冊予約 | 無し | 20名 109冊 |

(4)取り組みながら気づいたこと

◎「読みたい生徒が読みたいだけ読める」

「送付冊数」にレターパック上の限度がありますが、「貸出冊数」には上限を設けていません(一度で送れない場合には、残りを翌週に発送する)。生徒に返却機会を用意していないからです。図書館が開館していれば、借りて読んで返す、借りて読んで返すを繰り返しますが、それができません。同じ生徒にサービスが手厚くなるという観点もあるかもしれませんが、「読みたい生徒が読みたいだけ読める」ことを優先しています。そのこともあってか、毎回予約して、毎回利用するリピート利用の生徒が、どの学年にも居ます。

「送付冊数」にレターパック上の限度がありますが、「貸出冊数」には上限を設けていません(一度で送れない場合には、残りを翌週に発送する)。生徒に返却機会を用意していないからです。図書館が開館していれば、借りて読んで返す、借りて読んで返すを繰り返しますが、それができません。同じ生徒にサービスが手厚くなるという観点もあるかもしれませんが、「読みたい生徒が読みたいだけ読める」ことを優先しています。そのこともあってか、毎回予約して、毎回利用するリピート利用の生徒が、どの学年にも居ます。 貸してばかりでは書架が空になるのでは、と心配した教員もいましたが、3回合わせても貸出したのは400冊程度です。

◎異なる生徒

今回の「郵送貸出」の立案をしながら、図書館開館時のヘビーユーザーの生徒たちの困り顔を思い浮かべていました。毎日貸し借りを繰り返していた生徒たちには、読む本が尽きたら辛かろうと。ところが、実際実施してみると思い浮かべていたのとは異なる生徒たちが利用してくれました。学校図書館につながる生徒の層が広がったことが嬉しいです。

利用の背景にあるのが、お試しなのか、利便性なのか、消去法的な選択なのか、積極的な利用なのか。また利用しそうな生徒が利用しない理由が不便だからなのか、他の入手手段を持っているからなのか、利用できない理由(家族に知られる等?)があるのか。機会があれば訊ねたいです。

◎「本」が学校との架け橋に

今回郵送貸出をして感じているのは、「本」を送っているのだけれど、学校とのつながりを送っているということです。中1も、高校から入学の高1も、まだ一度も登校していません。オンラインでのつながりとは別に、学校に入学でき在籍している実感を、本の重さ(生々しい学校図書館の本の汚さも含め)からリアルに感じられたならば嬉しいです。

筑波大学附属駒場中・高等学校司書 加藤 志保

筑波大学附属駒場中・高等学校図書館に司書が入ったのは、2012年のことです。2013年、大きく変わった筑駒図書館を取材しています。その時の記事がこちらです。図書館はそこにどんなヒトがいるかが、とても大きいことだと、今回の記事を読ませていただき、つくづく思いました。この時期、とても役立つ記事をありがとうございました。(編集部)