今月の学校図書館

こんなことをやっています!

群馬県甘楽町立福島小学校

2024-04-12 00:00 | by 村上 |

リニューアル後、最初の「今月の学校図書館」で紹介するのは、町をあげて図書館活用に取り組んでいる甘楽町の学校図書館です。学校司書の小柳聡美さんは、甘楽町の3つの小学校と1つの中学校を巡回して6年目、巡回校の一つである甘楽町立福島小学校での取組を中心に執筆いただきました。(編集部)

小さな町の小さな公立学校の実践です。

小回りがきき、教育委員会や公共図書館、他校とのコミュニケーションがとりやすいといった利点を生かし、子どもも大人も、町中が協働することで、次々と新しいアイデアが生まれていると感じます。

図書館との関わりを面倒くさがらず、自然と足を向けるようになってほしい。そのために、子どもの頃から様々な媒体を知らせ、様々な資料とのふれあいを日常に位置づけ、生涯学習につながっていくような支援をしなくては、という思いで、図書館教育を行っています。

(トップ画面の写真は「5年生による、なかよし読み聞かせの様子(スクリーンへの投影許諾申請の上、実施)」「『かわ 絵巻じたて ひろがるえほん』(加古里子 福音館書店 2016年)を楽しむ様子」「1年生が保育園児に読み聞かせ」の3枚です)

1,学校を取り巻く環境

本校は、群馬県南西部に位置する甘楽町(かんらまち)にあります。特別支援学級を含めた8学級、全校児童150名ほどの小規模校です。

甘楽町は人口約1万2千人。町内には3つの小学校と、1つの中学校があります。町立図書館及びコミュニティ施設である「ら・ら・かんら」は平成14年に開館し、約6万5千冊を所蔵。本校の学区内にあるため、児童がよく利用しています。令和4年には電子図書館もスタートしました。

町には、国指定文化財である楽山園(らくさんえん)や、こんにゃくパークなどがあります。令和5年3月には甘楽スマートインターチェンジが開通しました。今年は町発足65周年記念事業が目白押しです。図書館探訪も兼ねて、ぜひお越し下さい。

2,学校図書館

本校の図書館は、校舎2階、職員室や放送室に程近い西の端にあります。

一般教室の約2.5倍の広さで、蔵書数は約9千冊です。長机16台と、共同作業ができる大机を6台配置しています。書庫や司書室はありません。

12学級未満ではありますが、平成29年度より司書教諭が発令され、現在は週2時間の活動時間を得ています。同時に学校図書館システムも稼働しました。学校司書は平成31年4月より町内全校兼務で配置され、各校に月3日程度勤務しています。学校司書は授業支援が主業務になるため、事務的な仕事は学校支援員が担っています。

(編集部注 学校支援員とは、甘楽町が雇用しているフルタイムの会計年度任用職員です。特に資格は求められませんが、各学校に1名常駐し様々な支援業務を担っています。学校図書館の事務的な仕事も、そのうちの一つで、わからないことは学校司書に聞きながら行っているそうです。尚、甘楽町では、【地域おこし協力隊】「本と人(子ども)と地域」をつなぐ図書館コーディネーターも募集していたそうです。「図書館コーディネーター」の書類受付は5月末に終了しましたが、様々な部門を募集しているそうなので、興味がある方は、ぜひ、甘楽町のホームページをご覧ください。)

学校図書館長は校長先生であることも周知し、各ブロック毎に図書館担当者がいます。

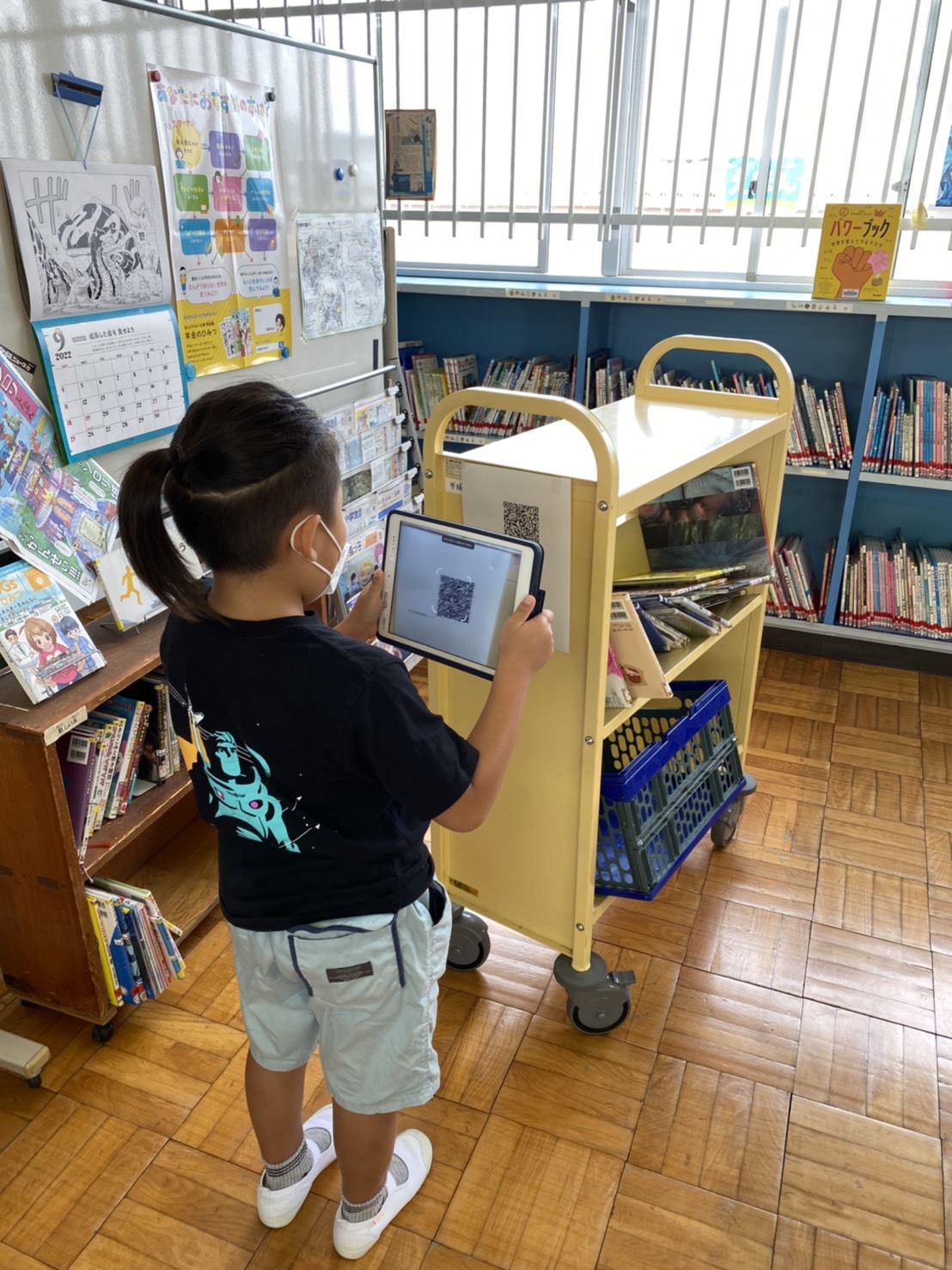

GIGAスクール構想に伴い、司書教諭が粘り強く交渉したことで、まずはWi-Fi環境、そして、昨年にはプロジェクター、スクリーンの設置が叶いました。令和2年度に「カーリル学校図書館支援プログラム」を申し込み、3学期から自校蔵書検索を導入。翌年には町内全図書館の横断検索が可能になりました。令和4年度より会計年度任用職員である学校司書にもタブレット端末が貸与されています。(写真右 図書館でタブレットを使う様子)

GIGAスクール構想に伴い、司書教諭が粘り強く交渉したことで、まずはWi-Fi環境、そして、昨年にはプロジェクター、スクリーンの設置が叶いました。令和2年度に「カーリル学校図書館支援プログラム」を申し込み、3学期から自校蔵書検索を導入。翌年には町内全図書館の横断検索が可能になりました。令和4年度より会計年度任用職員である学校司書にもタブレット端末が貸与されています。(写真右 図書館でタブレットを使う様子)

3,実践例 「こんなことをしています」

① 電子書籍読み放題サービス(ポプラ社Yomokka!)の導入

トライアルから始め、令和4年度から契約を開始しました。学校全体の理解を得るため、職員会議等で司書教諭からコンテンツに対する詳しい説明を行っています。ポプラ社の方からの特別講座を受講し、教職員もランキングを作成しています。

学校支援員が毎月作成してくれる集計結果の掲示の前では、児童が足をとめている姿が見られます。

高学年では、電子書籍読み放題サービスに加え、調べ学習応援サービス(ポプラ社)も導入し、さまざまな教科で使われています。(写真右「sagasokka!活用中」)

➁ 電子図書館の活用

令和4年8月から町の電子図書館が稼働しました。町内4校の児童・生徒・教職員には従来の利用者IDとは別のIDが付与されました。児童生徒一人一人に貸与されたタブレット端末からすぐにサインイン・ログインできるように町内4校全クラスでオリエンテーションを行い活用しています。

電子図書館の郷土資料コンテンツには福島小学校児童が総合的な学習の時間で作成した成果物も掲載されています。

③ 日本絵本賞

本校は、令和2年度の実践モニター校に応募し、その後も引き続き日本絵本賞ポップ交流サイトに関する活動を行っています。教職員も、児童と同じように参加します。作成したポップはサイトへの投稿のほかに、中学校美術部や他校希望者の作品と共に甘楽町図書館に展示されます。

時期を同じくして、読書感想画の甘楽郡内入選作品も飾られるため、地域の方にも見ていただくことが出来ます。

また、日本絵本賞読者賞募集の終了をきっかけに、「あなたのお気に入りの本は、どれですか?」と町独自の投票を始めました。Google Formsを使用しタブレットから回答してもらっています。町内4校及び近隣の学校も参加し、3月に結果発表を行います。

(写真上「第2回日本絵本賞最終候補絵本を読む・写真下 投票する・POPを描く・先生のPOPを掲示)

④ 6年生による卒業ブックトーク

本来1学期に設定されている読書単元です。3学期に移動して行うことで6年間の読書の振り返りになりました。聴き手の学年(1~5年から選ぶ)を決めてテーマを設定し、最終的に3冊にしぼってシナリオを作成します。在校生も、楽しそうに参加しています。やがて自分たちもこんなことが出来るようになるんだな、とイメージする事にもつながっているようです。

選書の際は、これまでの読書記録などを活用し、カーリルで所在を調べます。本校にない資料でも、町内のどこかで所蔵していれば、すぐに取り寄せることができます。(写真下 ブックトークをする6年生)

⑤ おはなし給食

栄養教諭が絵本にちなんだ特別メニューの「おはなし給食」を導入してくれることになった際に、カーリルを活用していただきました。取り上げる本は、子どもたちがすぐに読めるように、まずは町内蔵書検索をお願いしています。所蔵がない本については、早目に連絡してくれるので、学校で購入して対応することが出来ました。これまでに『こんとあき』『ノラネコぐんだんカレーライス』『おいしいおと』『チキンライスがいく。』などから着想を得たメニューが作られました。写真は『にくのくに』(はらぺこめがね:作 教育画劇 2020年)をイメージしたものです。

その他、「お気に入りの一冊をあなたへ 読書推せん文コンクール」「小学生がえらぶ!“こどもの本”総選挙」への参加をはじめ、読書感想文、読書感想画、単元毎に図書館教育と関わる内容に対し、司書教諭や学校司書がサポートしています。(写真は左下は、『総合百科事典ポプラディア』を見ている1年生、右下は、「りんごの棚」)

4,おわりに

甘楽町では年に2回「町図書館・図書主任合同連絡会議」を行っています。この会議に、町図書館の司書、学校司書も参加し、「図書館と学校の連携活動」や「甘楽町子ども読書活動推進計画」について話し合いをしています。また、Microsoft Teams のチャットでは図書主任会のグループを作り、連絡を取り合っています。

ほとんどの児童が町内中学校に進学する土地柄でもあるため、福島小学校の活動を元に、他校でも同じように「ずかんたんけん」「引用・出典」「国語辞典・漢字辞典の使い方」「百科事典の活用」「年鑑探検」など基本的な図書館教育活動を行っています。

コーディネーターである司書教諭の活動時間増加、各校専任の学校司書の配置を願いながら、今後、学校図書館がどのように子ども達の学びを支援していくかを、町の子ども達の実態を共有しながら考え、実践を続けたいと思います。

5,おまけ

子ども達が学校図書館をどんな風に活用しているか、町民の皆さんにも知ってもらうために、町の広報誌でもアピールしています。よろしければ以下のサイトをのぞいてみて下さい。

平成31年度6月号(令和元年6月1日発行)

「広報かんら」教育のひろば「学校教育充実のために 教育長あいさつ」

令和2年度1月号(令和3年1月1日発行)

「広報かんら」教育のひろば「子どもたちの学びを支える学校図書館」

令和3年度12月号(令和3年12月1日発行)

「広報かんら」教育のひろば「一人一台端末時代の子どもたちの学び」

令和4年度1月号(令和5年1月1日発行)

令和5年度12月号(令和5年12月1日発行)