今月の学校図書館

こんなことをやっています!

奈良教育大学附属中学校の紹介

2023-11-10 11:50 | by 長友(主担) |

今月は奈良教育大学附属中学校の学校司書、東佳栄さんに学校図書館について教えていただきました。学校図書館の活動や図書館を活用した授業支援など、様々な取り組みをご紹介していただきました。(東京学芸大学附属小金井中学校学校司書 長友春陽)

創立1947年の当校は平城京の東に位置し、 垂仁天皇の皇后・狭穂姫が地名の由来といわれる、自然豊かな佐保田の丘にあります。みんなは親しみを込めて自校を「附中(ふちゅう)」と呼びます。各学年は特別支援学級を含む全5クラスで構成され、在校生は407人です。

垂仁天皇の皇后・狭穂姫が地名の由来といわれる、自然豊かな佐保田の丘にあります。みんなは親しみを込めて自校を「附中(ふちゅう)」と呼びます。各学年は特別支援学級を含む全5クラスで構成され、在校生は407人です。

創立1947年の当校は平城京の東に位置し、

垂仁天皇の皇后・狭穂姫が地名の由来といわれる、自然豊かな佐保田の丘にあります。みんなは親しみを込めて自校を「附中(ふちゅう)」と呼びます。各学年は特別支援学級を含む全5クラスで構成され、在校生は407人です。

垂仁天皇の皇后・狭穂姫が地名の由来といわれる、自然豊かな佐保田の丘にあります。みんなは親しみを込めて自校を「附中(ふちゅう)」と呼びます。各学年は特別支援学級を含む全5クラスで構成され、在校生は407人です。 2008年にユネスコスクールに加盟し、ESD(持続可能な開発のための教育)の理念に基づく教育実践に取り組んでいます。

学校図書館の紹介

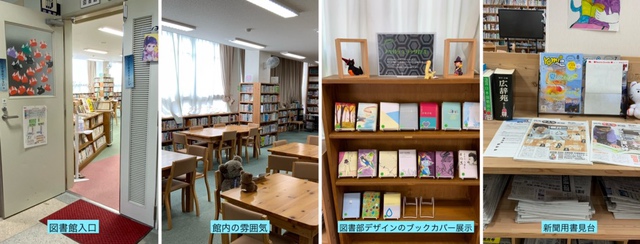

当館は校舎の3階、学級教室から理科室や社会科教室など各教科教室に繋がる廊下の中ほどにあります。生徒の日々の動線上にある恵まれた位置です。館内は少し珍しい間取りで、図書館の中に廊下があり突き当たりに大会議室があるという感じです。大会議室で行われる会議のために、定期的にどの教員も図書館に足を運ぶことになり、そんな際にふと足を止めて新刊を手に取って談笑している姿も見かけます。

PTA保護者の活動も大会議室で行われることが多く、通りすがりに「保護者も本を借りれますか?」など、よくお声がけ頂きます。2013年から2016年にかけて木質化が実施され、全て県産材でつくられた書架やテーブルにリニューアルされたことで、現在の落ち着いた温かみのある、愛される学校図書館に生まれ変わりました。こうして、関係者皆の近くに在る学校図書館は授業だけでなく、煌星祭(文化祭)や教員の公開研究会など、とにかくあらゆる行事で利用されます。

当館はカウンターにルービックキューブや知恵の輪などの各種パズル、スケッチブックと色鉛筆など、本を読まない生徒も学校図書館に行こうと思えるツールを準備しています。よく「カードゲームやボードゲームは置かないの?」と質問や要望がきますが、このツールは「1人で取り組める」というコンセプトで選んでいます。本を読みたいわけではないけれど、図書館で1人で過ごすことができる目的をつくっておいてあげたいという思いで置いています。

当館はカウンターにルービックキューブや知恵の輪などの各種パズル、スケッチブックと色鉛筆など、本を読まない生徒も学校図書館に行こうと思えるツールを準備しています。よく「カードゲームやボードゲームは置かないの?」と質問や要望がきますが、このツールは「1人で取り組める」というコンセプトで選んでいます。本を読みたいわけではないけれど、図書館で1人で過ごすことができる目的をつくっておいてあげたいという思いで置いています。 もうひとつ、1人がいいのか、誰かに話しかけて欲しいのか、生徒が望む距離感を推し量るゲージの役目も兼ねています。生徒の遊び方など観察していると、それがある程度わかるのです。これらの玩具は毎年“こどもの日”に学校司書からのプレゼントとして2〜3種類追加しています。これがきっかけで、毎日図書館のカウンターに来て話しかけてくる生徒もでてきます。そんな生徒同士で学年や部活動とは異なる新しい人間関係が構築されていくのも学校図書館ならではです。以前に、カウンターにへばりつく生徒達と学校司書のやりとりを見ていた生徒から「スナックのママやん!」と比喩されましたが、これは実に言い得て妙です。1人で毎日来館する生徒には何らかの理由がある子もいると思うのですが、そんな生徒同士、ウマが合うことも実は多いのです。こうした生徒同士が学校司書抜きでも会話できるまで、上手くサポートするのもカウンター業務の大きな役割です。

○デジタル環境整備と相互貸借のフル活用

GIGAスクール構想に伴い、何かと学校図書館のICT環境の整備問題が散見します。当館は幸いにもデジタル環境推進や設備投資の計画に組み込まれています。端末は4台配置されています。うち2台はカウンターの運営用端末親機・子機、残り2台は検索用端末です。生徒がChromebookを使えるWi-Fi環境も整っています。カーリルの学校図書館支援サービスも活用し、検索には附属大学など相互貸借や団体貸出可能な他館を含む合計5館の蔵書を同時に検索できるように紐づけてあります。

もちろん、相互貸借可能な館にある資料はリクエスト可能です。「ノー部活デー」で生徒の放課後利用がない毎週水曜日の午後に他館を回ります。教科支援だけでなく、日々の読書の相互貸借リクエストにもこまめに応じています。とはいえ、公共図書館は夕方5時閉館の所もあります。回れる館数はせいぜい2館なので、教員の研究資料や授業用資料の準備、3年生の卒業研究の資料を優先しています。

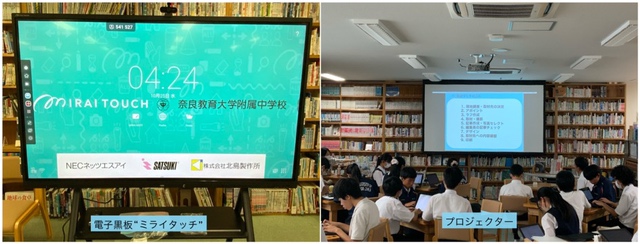

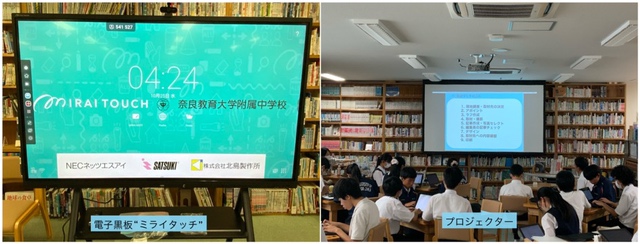

10月には、従来活用されてきたプロジェクターに加え、他の教科教室に設置予定だ った「ミライタッチ」が暫定的ではありますが、学校図書館にやってきました。フレキシブルに活用できる移動型です。この夏、全ての教室が黒板からホワイトボード、そして電子黒板もミライタッチにリニューアルされました。電子黒板の設置の条件は“黒板があるところ”なのですが、ミライタッチが学校図書館に回ってきたのも、授業での図書館利用が活発な現状に合わせてのことです。利用される先生方の声によって実現されました。

った「ミライタッチ」が暫定的ではありますが、学校図書館にやってきました。フレキシブルに活用できる移動型です。この夏、全ての教室が黒板からホワイトボード、そして電子黒板もミライタッチにリニューアルされました。電子黒板の設置の条件は“黒板があるところ”なのですが、ミライタッチが学校図書館に回ってきたのも、授業での図書館利用が活発な現状に合わせてのことです。利用される先生方の声によって実現されました。

った「ミライタッチ」が暫定的ではありますが、学校図書館にやってきました。フレキシブルに活用できる移動型です。この夏、全ての教室が黒板からホワイトボード、そして電子黒板もミライタッチにリニューアルされました。電子黒板の設置の条件は“黒板があるところ”なのですが、ミライタッチが学校図書館に回ってきたのも、授業での図書館利用が活発な現状に合わせてのことです。利用される先生方の声によって実現されました。

った「ミライタッチ」が暫定的ではありますが、学校図書館にやってきました。フレキシブルに活用できる移動型です。この夏、全ての教室が黒板からホワイトボード、そして電子黒板もミライタッチにリニューアルされました。電子黒板の設置の条件は“黒板があるところ”なのですが、ミライタッチが学校図書館に回ってきたのも、授業での図書館利用が活発な現状に合わせてのことです。利用される先生方の声によって実現されました。○特別支援の運営端末導入

当校は大学からは少し距離があります。特別支援学級はふだん、大学内にある附属小学校に隣接する高畑教室で学校生活を営み、行事や交流の際などには本校の教室に登校します。高畑教室にある図書コーナーも分館という位置付けで学校司書が点検などに赴きます。学校図書館の検索用として2台あった端末を、新聞書見台の寄贈のタイミングで1人1端末になったこともあり、1台に減らしていました。その眠らせていた検索用端末を近々、特別支援の図書コーナーに運営用端末として設置する予定です。特別支援の図書コーナーはわずか200冊程度ですが、デジタル運営にすることで読書推進につながればと担当の先生共々、効果に期待を寄せています。

○アナログ広報×デジタル広報

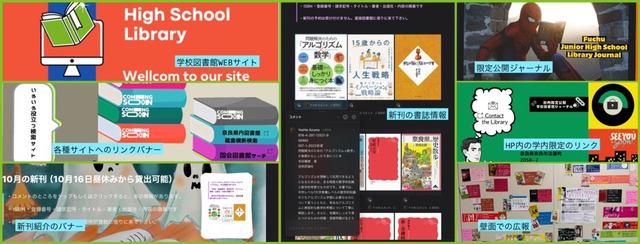

アナログな広報として、図書部が作成したPOPや新刊購入時に付属している帯を活用し、廊下に新刊案内の壁面展示を行なっています。一方、デジタルでは学校図書館のGoogle classroomの活用です。全生徒・教員が参加していますので、HP更新情報やイベント、館内の忘れ物の連絡や緊急連絡などに活用しています。

アナログな広報として、図書部が作成したPOPや新刊購入時に付属している帯を活用し、廊下に新刊案内の壁面展示を行なっています。一方、デジタルでは学校図書館のGoogle classroomの活用です。全生徒・教員が参加していますので、HP更新情報やイベント、館内の忘れ物の連絡や緊急連絡などに活用しています。 その他、メモアプリで管理する学校図書館ジャーナルを、学内限定で閲覧可能にするというスタイルで運営を行なっていました。加えて、この夏から一般公開のウェブサイトも立ち上げました。一般公開の方にはカレンダーや、イベント広報、便利なリンク先のバナーなどで構成しています。従来の学内限定(要パスワード)のジャーナルもウェブサイト内に格納しました。新刊紹介や生徒に人気の『空想科学図書館通信』などを掲載します。このように2層式という苦肉の策で書影などの著作権の問題に対応しています。やはり、書影がなければ新刊紹介もあまり効果は期待できません。掲載した書影のコメント欄をタップもしくはクリックするとプルダウンで書誌情報が表示されます。

サイトのインプレッションは月平均、在校生の2割弱ほどの数字です。まだまだ広報の広報が足りていません。先日の学習会でお世話になった「ハコブネ×ブックス」の木村さんには“おもちゃ箱のようなワクワクするサイトですね”とコメントを頂きました。まだまだ構築途中で見切り発車な部分はあるのですが,附中らしさあふれる学校図書館サイトに育てたいと思っています。

学校図書館の授業支援

学校図書館で行われる授業は多い時で、1週間に20コマを超えます。このように授業で活用してもらえるようになるのには、やはりある程度の時間が必要でした。着任初年度(現在は勤務3年目)は空間としての図書館利用はありましたが、司書を含む学校図書館サービスを活用した利用は決して多くありませんでした。1年かけてまず人間関係の構築に励み、次年度から「営業」を積極的にかけるようにしました。その核になって頂いたのはやはり当時の司書教諭の先生です。その先生に学校図書館で行うと授業の幅が広がることを実感して頂け、他の先生にも声をかけて下さるようになりました。私自身も、授業の計画や資料レファレンスを受けた際には必ず「その授業、よければ図書館でいかがですか?」と提案させて頂きます。やはり図書館で行う授業に参加し、資料と授業内容の関係性を直に見てこそ、自分へのフィードバックや資料選択のブラッシュアップと、次回のサービス充実へ繋げることができます。

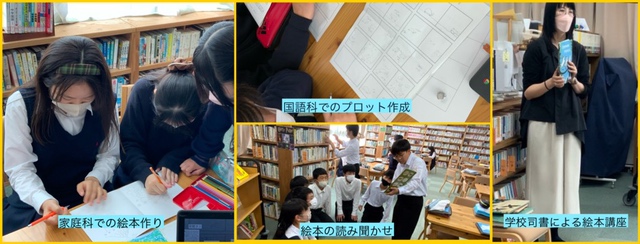

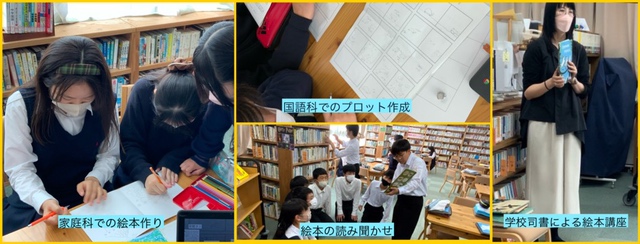

○教科横断で取り組む「絵本づくり」

昨年度から,特に深く関わっているのが3年生の絵本づくりの授業です。単元としては家庭科の「幼児の発達」の取り組みなのですが、本年度はキャラクターデザインは美術科、物語の創作は国語科、絵本として仕上げるのは家庭科と、教科横断で取り組みました。このうち、国語科と家庭科が全て学校図書館で行われます。この期間は参考資料に100冊ほど、年齢に合わせた絵本を準備して自由に手に取れるように設置します。図書館で行う絵本づくりの最初の授業で、絵本をテーマに学校司書の経験や知識を生徒に伝える時間があり、子どもの絵本の原則などを説明します。テキストに関しては「分書」のことなども説明します。中にはこちらが感動するほど熱心に聴き入ってくれる生徒もいます。その後、準備した絵本を自由に読むという時間もとるのですが、懐かしそうに絵本を眺める生徒が多く、どのクラスも決まってあちこちで生徒同士の読み聞かせがはじまり、その光景は実に微笑ましいものです。

絵本というアナログな成果物が目標であっても、その製作過程で上手くChromebook を活用しています。準備されたプロットを起こすためのプリントに「このページに物語のこの部分をこんなシーンで」というふうに書き込んでいきます。建設的なグループは、そのプリントを端末レンズで読み取ってデータ共有し、テキスト起こしを共同編集で行なっていました。作業をプリントのみで行い、しかも代表1人のプリントに集約して書き込んでいたグループでは、次の授業でそのプリントを持った生徒が欠席だったために作業ができないという事態もありました。このような経験も生徒には“情報共有の大切さ”を学ぶいい機会だと思います。学校司書も授業支援として参加し、各グループを回り「この言葉は○歳の子には少し難しいから、こういう表現に置き換えてみたら?」など、気づいたことはアドバイスをします。こうして仕上げた絵本は後日、附属幼稚園を訪れ生徒自ら園児に読み聞かせをし、絵本はそのまま幼稚園に寄贈します。ですから、データ以外は生徒の作った絵本が学校に残ることはありません。

を活用しています。準備されたプロットを起こすためのプリントに「このページに物語のこの部分をこんなシーンで」というふうに書き込んでいきます。建設的なグループは、そのプリントを端末レンズで読み取ってデータ共有し、テキスト起こしを共同編集で行なっていました。作業をプリントのみで行い、しかも代表1人のプリントに集約して書き込んでいたグループでは、次の授業でそのプリントを持った生徒が欠席だったために作業ができないという事態もありました。このような経験も生徒には“情報共有の大切さ”を学ぶいい機会だと思います。学校司書も授業支援として参加し、各グループを回り「この言葉は○歳の子には少し難しいから、こういう表現に置き換えてみたら?」など、気づいたことはアドバイスをします。こうして仕上げた絵本は後日、附属幼稚園を訪れ生徒自ら園児に読み聞かせをし、絵本はそのまま幼稚園に寄贈します。ですから、データ以外は生徒の作った絵本が学校に残ることはありません。

を活用しています。準備されたプロットを起こすためのプリントに「このページに物語のこの部分をこんなシーンで」というふうに書き込んでいきます。建設的なグループは、そのプリントを端末レンズで読み取ってデータ共有し、テキスト起こしを共同編集で行なっていました。作業をプリントのみで行い、しかも代表1人のプリントに集約して書き込んでいたグループでは、次の授業でそのプリントを持った生徒が欠席だったために作業ができないという事態もありました。このような経験も生徒には“情報共有の大切さ”を学ぶいい機会だと思います。学校司書も授業支援として参加し、各グループを回り「この言葉は○歳の子には少し難しいから、こういう表現に置き換えてみたら?」など、気づいたことはアドバイスをします。こうして仕上げた絵本は後日、附属幼稚園を訪れ生徒自ら園児に読み聞かせをし、絵本はそのまま幼稚園に寄贈します。ですから、データ以外は生徒の作った絵本が学校に残ることはありません。

を活用しています。準備されたプロットを起こすためのプリントに「このページに物語のこの部分をこんなシーンで」というふうに書き込んでいきます。建設的なグループは、そのプリントを端末レンズで読み取ってデータ共有し、テキスト起こしを共同編集で行なっていました。作業をプリントのみで行い、しかも代表1人のプリントに集約して書き込んでいたグループでは、次の授業でそのプリントを持った生徒が欠席だったために作業ができないという事態もありました。このような経験も生徒には“情報共有の大切さ”を学ぶいい機会だと思います。学校司書も授業支援として参加し、各グループを回り「この言葉は○歳の子には少し難しいから、こういう表現に置き換えてみたら?」など、気づいたことはアドバイスをします。こうして仕上げた絵本は後日、附属幼稚園を訪れ生徒自ら園児に読み聞かせをし、絵本はそのまま幼稚園に寄贈します。ですから、データ以外は生徒の作った絵本が学校に残ることはありません。○雑誌の企画

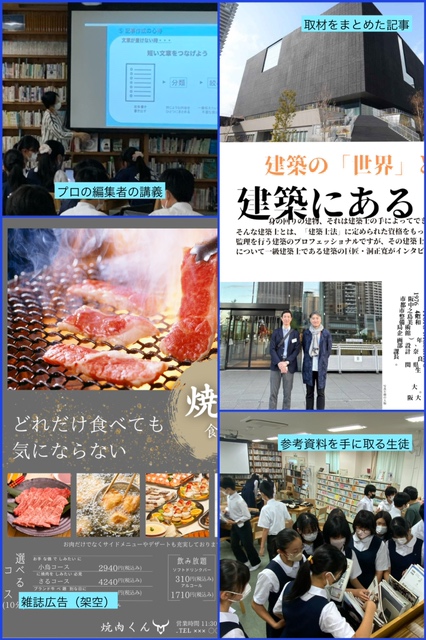

1・2年生はコース(グループ)に分かれて「奈良めぐり」という地域学習を行います。今年度、学校図書館は、そのコースの一つ「中学生が修学旅行生に勧めたい場所」というコンセプトで雑誌を作る企画の支援をしました。そのプレ学習として、2年生は夏休み前の国語の授業で、自分たちの好きな企画で架空の雑誌を作りました。近頃の生徒は新聞と同じくらい雑誌を読む機会が減少しています。そのことから、参考資料に奈良県内の情報誌を含め様々な雑誌を約120冊準備しました。自分たちがどのようなテーマの雑誌を、どのようなレイアウトでまとめたいのかを、先ず既成の雑誌でイメージを膨らませます。紙媒体の資料から構成やデザインを体験した後、実際のカタログ化はCanva pro(グラフィックデザインアプリ)で誌面を作っていきます。奈良県は県教委が支給するG Suiteアカウントを持っている全員がCanva proを無償で利用できます。まだアプリの使い方に不慣れな生徒には学校司書も補助します。驚いたのは、夏休みの課題として仕上げてきた成果物のクオリティです。きちんとインタビューし、仕上げた誌面はプロの雑誌と比較しても遜色ありません。架空の店の広告をデザインしてページ間に差し込むといった懲りようでした。2学期に入ると、「奈良めぐり」本番に向けてプロの編集者を招いた講習も実施されました。

1・2年生はコース(グループ)に分かれて「奈良めぐり」という地域学習を行います。今年度、学校図書館は、そのコースの一つ「中学生が修学旅行生に勧めたい場所」というコンセプトで雑誌を作る企画の支援をしました。そのプレ学習として、2年生は夏休み前の国語の授業で、自分たちの好きな企画で架空の雑誌を作りました。近頃の生徒は新聞と同じくらい雑誌を読む機会が減少しています。そのことから、参考資料に奈良県内の情報誌を含め様々な雑誌を約120冊準備しました。自分たちがどのようなテーマの雑誌を、どのようなレイアウトでまとめたいのかを、先ず既成の雑誌でイメージを膨らませます。紙媒体の資料から構成やデザインを体験した後、実際のカタログ化はCanva pro(グラフィックデザインアプリ)で誌面を作っていきます。奈良県は県教委が支給するG Suiteアカウントを持っている全員がCanva proを無償で利用できます。まだアプリの使い方に不慣れな生徒には学校司書も補助します。驚いたのは、夏休みの課題として仕上げてきた成果物のクオリティです。きちんとインタビューし、仕上げた誌面はプロの雑誌と比較しても遜色ありません。架空の店の広告をデザインしてページ間に差し込むといった懲りようでした。2学期に入ると、「奈良めぐり」本番に向けてプロの編集者を招いた講習も実施されました。デジタル化から見えるもの

学校図書館で実施される様々な授業で感じたことは、どの授業も共通して「アナログ×デジタル」の両輪がバランス良く回っていることです。生徒全員がデジタル端末を手にしたことで、逆にアナログ活用の意識が高まったように感じます。このご時世、学校図書館が情報のハブとして認知されるためには、やはり設備の充実、学校司書もある程度のデジタルスキルが不可欠です。コロナ禍以降、加速するデジタル化の波に学校図書館の存在意義を疑問視する声もありますが、比較的私は楽観派です。と言いますのも、人間は「原点回帰」という心理からは早々逃れられないと思うからです。近年、学校図書館はサードプレイスという位置付けの必要性が謳われます。居場所を提供するのも学校図書館の重要な役割ですが、デジタル化で「居心地」という意義も増した気がします。むしろ本懐といった感じでしょうか。図書館でひたすら端末に向き合う生徒を見ていると“直ぐ本に手を伸ばせる環境に身を置く”必要性を感じます。モニターの画面に疲れた時、ふと、人は紙のページをめくりたくなるのではないでしょうか。放課後、時折そんな生徒の姿を見かけます。学校図書館の書架に並んだ本は、声なき声で常に利用者に呼びかけていますし、その本たちには「ページをめくる必然性」が備わっています。私自身、電子書籍を含めデジタルツールを存分に活用しますが、紙への愛が冷めることなどあり得ません。

生徒が「荷物重い〜」とぼやきながら、気まぐれに手に取った本を結局借りて、カバンにしまい帰っていく後ろ姿を見送りながら、学校図書館に明るいものを感じている今日この頃です。

(奈良教育大学附属中学校 学校司書 東佳栄)