今月の学校図書館

こんなことをやっています!

第22回公開教育研究大会・SSH事業報告が開催されました

2023-12-01 12:17 | by 岡田(主担) |

令和5年11月25日、「第22回公開教育研究大会・SSH事業報告」が東京学芸大学附属高等学校にて開催されました。図書館授業、資料の提供や生徒の活用等、日常的に図書館が教科に関わっていたことが研究公開される場ともなっています。今回は 研究授業との協働としての学校図書館活用を掲載いたします。

芸 術 音楽Ⅰ居城 勝彦

芸 術 音楽Ⅰ居城 勝彦

授業タイトル 太平洋地域の音楽に親しもう

授業概要

ハワイアン音楽のウクレレ弾き歌いの経験からその音楽文化の成立背景を調べ,人々の営みと合わせて省察する。そこで思考したことを自らの音楽表現の中に活かそうとする活動に取り組む。

ハワイアン音楽のウクレレ弾き歌いの経験からその音楽文化の成立背景を調べ,人々の営みと合わせて省察する。そこで思考したことを自らの音楽表現の中に活かそうとする活動に取り組む。

教員からの聞き取り調査で「環太平洋の国としての日本を理解し、音楽授業を通して他の国の音楽文化を理解する」との学習目標を伺いました。社会科の授業ですと地域区分は「東アジア」「ヨーロッパ」「BRICS」など主に経済区分で表されていたことに気づかされました。文化での交流で有名なのは中近東〜中国〜日本ルートの正倉院宝物ですが、海流で文化の交流を意識することは少ないと思います。多様な地域区分を理解し、違う視点を生徒に持たせ、音楽の文化的側面を意識させる資料を選書いたしました。キーポイントは音楽活動を通しての社会的な視野の広がりです。

家庭科 家庭基礎 桒原 智美

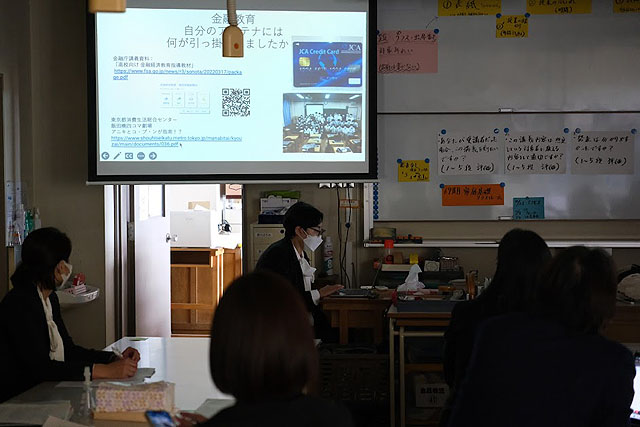

授業タイトル 金融教育と家庭科

授業概要

授業概要

「対象を意識した『金融教育』の授業を考える」

「金融リテラシーを高める」視点から①金融庁副教材PPで学習,②「FIRE]を素材として投資専門家の授業を受け,③自分ごととして「金融教育の授業を生徒自身で考え」プレゼンする,流れの中での③の部分を授業公開する。

学校図書館活用データベース(管理番号 A0410 金融教育)

昨年から連続して行われている金融教育授業です。継続した授業のいい点は、館内資料の充実と生徒の学びの変化が見られるところです。昨年はなかった資料のリクエストや必要とする資料への視点の深まりが、来館する生徒から見てとれました。具体的には上記③の「自分ごととして金融教育の授業を生徒自身で考え」において、生徒自身からの図書館への資料要望がより一層明確になったことです。外部講師2名から推薦図書も依頼し、資料の充実をはかりました。18歳成人により今後、金融リテラシー授業をどのように高めるべきか、司書としても勉強がますます必要な分野となっています。

学校図書館活用データベース(管理番号 A0410 金融教育)

地歴公民 地理総合 松本 至巨

授業タイトル 地形から災害の可能性を考える

授業概要

授業で学習した地形について,地形図で読み取ったり,過去の地図等と比較するなどして,身近な地域の特徴を知り,災害の可能性を考える基礎的な力を身につけさせたい。

以前日本史で関東大震災を扱った際の資料とは視点の違う、自然地理分野の選書を意識しました。地学や家庭科で使用した地震や災害の本が利用できる場合もありますし、図書館授業の様子や生徒のレポートから足りない資料が理解できます。

授業で学習した地形について,地形図で読み取ったり,過去の地図等と比較するなどして,身近な地域の特徴を知り,災害の可能性を考える基礎的な力を身につけさせたい。

以前日本史で関東大震災を扱った際の資料とは視点の違う、自然地理分野の選書を意識しました。地学や家庭科で使用した地震や災害の本が利用できる場合もありますし、図書館授業の様子や生徒のレポートから足りない資料が理解できます。

教員から聞き取りした「防災公園」や地形や土地の高低など地理に特化した資料の選書を心がけました。生活の中で常日頃から災害を意識し、防災を日常的なものと感じる選書としました。

教科横断授業の必要性が叫ばれていますが、司書として日頃から注意している点は、教科の特性や教員の学習目標を的確に把握しないと選書や生徒へのアプローチがずれることが往往にしてあるということです。例えば震災を学習する際に、歴史的側面を中心にするのか、地理的な側面を学びたいのか、防災学習や災害時の流言飛語等の情報教育なのかで生徒への資料指導が全く異なるからです。生徒がレファレンスで質問にくる際に、その点を司書が理解していないと「なんかピンとこない資料」を手渡してしまうことになります。教科横断授業が行われている今だからこそ、似て非なる資料の選書に留意する事や、その本の特性を生徒に伝える必要性が増してきている事を現場で痛感しています。

国 語 文学国語 日渡 正行

授業タイトル 夏目漱石『こころ』分析のキーワードを考える

授業概要

授業概要

今年度の「文学国語」では,「小説」と「評論」を合わせて一つの単元とし,両者を積極的に結びつけている。夏目漱石『こころ』と若林幹夫「漱石のリアル」を読み,『こころ』を分析するキーワードを探る。

夏目漱石の『こころ』は教員からの依頼で複数冊購入し、夏休み前に貸し出しされる代表のような本となっています。「分析するキーワード」が学習のポイントとして取り上げられています。夏目漱石の文学だけではなく、評論や当時の時代関連資料も生徒へ用意しました。文学を楽しむと同時に分析にポイントを置いた選書としました。

夏目漱石の『こころ』は教員からの依頼で複数冊購入し、夏休み前に貸し出しされる代表のような本となっています。「分析するキーワード」が学習のポイントとして取り上げられています。夏目漱石の文学だけではなく、評論や当時の時代関連資料も生徒へ用意しました。文学を楽しむと同時に分析にポイントを置いた選書としました。

東京学芸大学附属高等学校 岡田和美