授業と学校図書館

授業で役立つ活用事例を「先生のひとこと」として紹介します。

先生のひとこと

学校図書館と音楽教育―ブックトークによる“音楽知”への誘い

2015-10-15 16:22 | by 吉岡(主担) |

8月21日附属世田谷小学校で行われた、夏の教育研究セミナーで 都留文科大学 杉山悦子先生が「音楽教育と学校図書館:連携も歴史を中心に」というお話をしてくださいました。

そして今回、杉山先生が世田谷小学校の音楽ブックトークのことをまとめてくださいました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

近年,学校図書館と音楽教育との活動実践が報告されるようになってきました。背景には,学習指導要領における「言語活動の充実」も影響していると思われます。しかし音楽教科側からすれば,言語活動のために学校図書館と連携しよう,などという発想にはなりにくいのが実状です。

そこでここでは2015年8月20日に東京学芸大学附属世田谷小学校で行われた現職教職員研修会でお話しした内容の他,3年前から齊藤豊教諭と吉岡裕子学校司書の実践を見させていただいた側からお二人の活動を振り返り,学校図書館と音楽教育との連携について考えてみたいと思います。

「音楽ブックトーク」とは

齊藤教諭と吉岡司書の行った「音楽ブックトーク」の実践は,授業にどのような効果をもたらし たのでしょうか。『聖夜』という物語が紹介された例をみていきます。

たのでしょうか。『聖夜』という物語が紹介された例をみていきます。

『聖夜』は,家族への複雑な心情をもつ男子高校生が,難解なパイプオルガン曲に挑戦しながらその葛藤を乗り越えていく話です。パイプオルガン曲というと,それこそ教会で奏でられる厳かな曲をイメージしがちですが,フランスの現代作曲家オリヴィエ・メシアンの曲はそのほとんどが特殊な音階や和音で構成されており,“主の降誕”,“神はわれわれのうちに”という題名からは想像し難い速いパッセージや不協和音が連なっています。奏法も独特で,動画で観るオルガン奏者は両手両足をクロスしながらまるで格闘技のように音のパフォーマンスを繰り広げます。

通常,芸術音楽は堅苦しい先入観がもたれやすいのですが,その斬新さのためか子どもたちは目を丸くし,途中で止めようとする齊藤教諭に対し「最後まで聴きたい!」とブーイングを発します。この言葉を引き出した時点で音楽の授業は成功だろうと思えます。歌詞のないインストゥルメンタルの曲を,小学生が興味関心をもってここまで「聴きたい」と切望するのはそう多くもない現象だからです。実際に子どもの感想にも,「他にはどういう音楽があるんだろう。クラシックもおもしろそう」という声が表れていました。

『きらめいてハッピージャズ』と一緒に聴いたジャズに対しては,「ジャズをやってみたいと思いま した。今思っていることを音に表せるというのがすごい」と,即興性を特徴とするジャズの音楽性を的確に掴んだ感想が出ています。子どもたちの気付きと自発的欲求は,絵本『ころころころ』を見ての“音楽づくり”でも引き出され,嵐の音を表現したいからと掃除機の“音”を使いたいと申し出る子どもも現れました。

した。今思っていることを音に表せるというのがすごい」と,即興性を特徴とするジャズの音楽性を的確に掴んだ感想が出ています。子どもたちの気付きと自発的欲求は,絵本『ころころころ』を見ての“音楽づくり”でも引き出され,嵐の音を表現したいからと掃除機の“音”を使いたいと申し出る子どもも現れました。

重要なのは,自分が感じたことや発想したことを“表現”することが保障される体験です。先に挙げた音楽鑑賞は,次の“表現”のために蓄えられる音楽の“知”となり材料になると考えられます。

対話する教師と学校司書

吉岡司書のブックトークは,音楽へ誘う役割を果たしていると考えられます。先のメシアンの例でいえば,さあ聴きましょうといったところで子どもたちが触手をのばすとは考えにくく,そこには本という見慣れた存在と,お兄さんくらいの高校生がこんな難しい曲に挑戦したんだと共感することにより,これまで遠くにあった音楽がグッと身近に感じられたのだと思います。

齊藤教諭・吉岡司書による互いへの信頼も,子どもたちに影響を及ぼしているように思います。音楽と図書というそれぞれの専門性がスパークされながら繰り広げられる2人の軽快な“トーク”は,“読まなければ”あるいは“聴かなければ”といった観念を吹き飛ばし,“なんだか面白そう”といった気分を醸し出しているようにみえます。2人の“阿吽の呼吸”の背後に,強い連携と信頼関係があることは容易に想像できます。

齊藤教諭は日頃から地域の図書館を利用し,そこで受けたレファレンスに感銘を受けた体験から,学校図書館に全幅の信頼を抱いております。それに応えるかのように吉岡司書は,何気ない会話から教師のニーズと志向を敏感にすくい上げていきます。齊藤教諭は吉岡司書について,それぞれの先生に“カスタマイズ”された本を提供してくれる,と述べています。

実際に吉岡司書は,校内の「20何人かの先生の好み」や「こういう授業するな、こういう本が好きだな」という,それぞれの教員の志向を把握しているとのことです。「これどう?っていう風に持って行って、『え、こんな本あったの?』って言われるのが快感」という言葉には,吉岡司書の“本の専門家”としての誇りと探究心とがみてとれ,教職員に信頼されている様子がうかがわれます。2人の実践を結び付けているのは,司書の能動的なレファレンス力だと言えるでしょう。顕在化されないニーズを掘り出す力は,学校司書に特有な専門力ではないかと思われます。

歴史にみる音楽教育と学校図書館の距離

ある子どもは次のような感想を書いています。「音楽と図書が関係するってはじめて知った。反対なかんじがしたから。音はひびくかんじ、図書は静かなかんじだから」。子ども自身も感じている音楽と図書の“反対”,つまり両者の距離感はいったいどこからきているのでしょうか。次に歴史を振り返ってみたいと思います。

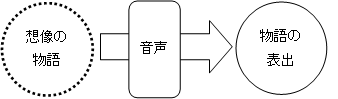

その昔,音楽と物語は最も仲のよい間柄でした。現代でこそ物語や文学を知るためには文字活字を読まなければならないとされていますが,中世の時代における詩・物語の多くは,口承すなわち“音声”メディアが主流でした。印刷技術が開発される以前,「知る」ことの多くは「聞く」ことにより支えられ,音楽はその伝達を助ける役割をもっていました。たとえばフランス文学が全盛だったころには,トルバドゥールやミンストレルとよばれた吟遊詩人や音楽家たちが,メロディーにのせたり楽器を伴ったりして愛の歌や社会の出来事などを人々に伝えていました。

つまり “表現”という能動性を伴う音声は,詩や物語を再現する有効なメディアであったわけです。物語や音楽は音声に変換されないかぎり,他者に知らせることができないばかりか,後の世代にも継承することができませんでした。物語は人々に“表現”されることでその姿を現わしたといえます。

しかし,活版印刷の普及が口承文化の地位を急速に失わせていきます。ひとつには文字活字が人々を階層化させる役割を持ち始めたことにあると言われています。読書は祭司や為政者など文字を読める層に限定され,大人と子どもとの境界線も引いていきました。それまで老若男女ともに楽しめた“語り”や“聞く”文化は,一段低い文化として振り分けられていったのです。

音声が区別されていく様相は図書館においても顕著で,音読が通常であった日本の図書館でも明治30年代には黙読が規則化されていったと言われています。図書館が近代化されるなかで次第に“静けさ”が求められていき,言うまでもなく音楽は詩や物語から切り離されていきます。

図書館で“音声”が居場所を失う一方で,戦後教育における学校図書館のなかで,文学が音楽と結びつく機会がありました。松尾彌太郎は分類法を検討するにあたって,文学を芸術領域に入れたアメリカの事例を1949 年に日本に紹介しています。また,レコードが大量生産された音楽教育界からは,音楽の授業に活用できるようにとレコードの目録化が提案されます。この目録を考案したのは元長野県立図書館司書の小川昂でした。小川が目指したのは教材としての目録で,探すときに音楽史や曲の名前が自然と学べるよう配慮したものでした。しかし多忙化する多くの学校現場と学校図書館界には,高度な音楽知識が要求されるレコード目録技術の担い手を養成する気運は生まれませんでした。分類法はNDCが採用され,文学と音楽が“芸術”のカテゴリーとして一つになることはありませんでした。

1950年代には多くの地域図書館でレコードコンサートが開かれ,学校図書館にも実践が現れます。コンサートの解説書には音楽図書が欠かせませんでした。図書館に視聴覚室や楽器を設置する学校も出来ました。しかし先に述べたように,次第に図書館から音楽が区分けされていきます。大衆文化ブーム,文字活字離れへの懸念などを背景に,映画などの視聴覚文化よりも図書を中心とした文字活字文化が教養性が高いと見做されるに至ります。“視聴覚資料”と括られた音楽メディアは学校図書館での居場所を失い,必然的に教科としての音楽も学校図書館から離れていきます。

音楽教育を支援する学校図書館の機能とは

歴史の移り変わりのなかで幾度かその連携が試みられた音楽と学校図書館との関係ですが,気づかされることは,現代において音楽は,図書のように子どもたちが自由に知る(聴く)ことのできない環境にあることです。子どもたちの感想で,「『ワルツ』を読みながらあの曲を聞いてみたい」という声が出されているのですが,『ワルツ』は学校図書館に行けば大人の許可をとることなくパラパラと手にとって自由に享受できます。しかし音楽はどうでしょうか。とくに多くの小中学校において,子どもたちが望んでも自由に音楽を知る(聴く)ことがほとんどと言ってよいほど担保されていないことに気づかされます。

“音楽知”を提供するメディアとしてもちろん図書も挙げられます。附属世田谷小学校では7類の音楽関連図書もよく読まれるとのことですが,注目すべきは堅牢版いわゆる学校図書館用の図書よりも,ソフトカバーや小型サイズの音楽知識本の需要が多いということです。

これは詳細な調査が必要と思いますが,「音楽ブックトーク」の実践後,子どもたちが音楽を知的に理解しようという流れがあることを確認できます。堅牢版にも楽器や音楽についてのたしかな知識は掲載されておりますが,大きさと重さの割にはその情報量は満載とは言い難いでしょう。“聴く力”の備わった子どもたちが,知識としての音楽を志向する可能性が示されているようにもみえ,それが確かであれば,学校図書館において通常想定されている音楽図書のコレクションも,練り直す必要があるかもしれません。

吉岡司書が音楽鑑賞の授業にブックトークという手法を採用していることは注目できる点です。“表現”や“音声”とは無縁でいられない音楽教育からすると,ストーリーテリングなどの“語り”には,声の調子や読み方で読み手の解釈が少なからず反映されていると捉えることができます。感じ方や聴き取り方に答えがあるわけではない音楽の場合,先に大人の解釈や感情を植え付けることは避けなければなりません。また音声による伝達の主体は主として発信する側にあり,一旦始まってしまえば聞き手を拘束してしまいます。

したがって,自由に参加できる地域の図書館とは違い,滞在を強いられる学校空間において子どもの解釈や選択の余地を残すブックトークという手法を採ることは,ことのほか重要な意味をもつと思われます。

学校図書館専門員と教師の方々が参加した研修を見ていて気がついたことは,第1に,秀でた専門性は融和し合うということです。たとえば,司書と一緒に絵本の内容や解説を丁寧に読み込んで演奏に挑んだミニ音楽劇は圧巻でしたし,どの“読み聞かせ”や“語り”も教員の演奏にとけ込んでおりました。新たな“表現”の高みへと昇華したこれらのセッションは,それぞれに主張する専門性があるからこそ化学反応をおこし得たように思います。第2に,研修が教職員の自己表現の場となった意義です。普段は教育課程や他者のニーズに合わせる必要がある教職員にとって,心と体を解きほぐし,自らの感性を表出できる機会となり得たのではないでしょうか。学校図書館専門員の研修プログラムとしても,このようなワークショップは有効ではないかと考えられます。

研修の最後に,ある音楽教員から次のような問いが示されました。『Oじいさんのチェロ』(ジェーン・カトラー)と『ハーモニカのめいじんレンティル』(ロバート・マックロスキー)

とを見比べ,片や重く描かれ,一方はなぜ明るく描かれているのだろうという疑問でした。私には“表現”に従事している音楽教員ならではの着目のように感じられました。紙幅の関係で取り上げることができませんでしたが,研修の中で齊藤教諭は,社会や歴史の様々な場面で,作曲家や演奏家が意図しない音楽の使われ方がされていることを指摘しておりました。音楽教科からの問いかけに学校図書館はどのように応答してくれるでしょうか。その行方を見届けたいと思います。

参考文献

小河内芳子『児童図書館員と私』日外アソシエーツ, 1981

杉山悦子「音楽教育を支援する学校図書館の機能―1950年代におけるレコード資料の取扱いとその活用」『音楽教育実践ジャーナル』11(2), 2014, p.166-177

永嶺重敏「黙読の<制度化>-明治の公共空間と音読慣習ー」『図書館界』45(4),1993, p352-368

ニール・ポストマン著, 小柴一訳『子どもはもういない』新樹社, 1995

都留文科大学・駿河台大学兼任講師 杉山悦子